Biomax 22: Date an der Synapse

plus Shipping Costs

Forscher spüren unseren Erinnerungen nach

An der Synapse werden Botenstoffmoleküle (rote Kugeln) von der Sender- auf die Empfängerzelle übertragen, wo sie an entsprechende Rezeptoren (runde Öffnungen) binden.

© John Bavos / Science Photo Library

„Wie heißen Sie?“ – „Auguste.“ „Familienname?“ – „Auguste.“ – „Wie heißt ihr Mann?“ – „Ich glaube Auguste.“ – „Ihr Mann?“ – „Ach so, mein Mann…“ – „Sind sie verheiratet?“ – „Zu Auguste.“ – „Frau Deter?“ – „Ja, zu Auguste Deter.“ Das Gespräch zwischen dem Psychiater Alois Alzheimer und seiner Patientin Auguste Deter schrieb Medizingeschichte. Mit ihm begann am 25. November 1901 die Erforschung einer bis heute unheilbaren Krankheit: der Alzheimer Demenz. Sie gilt als eine der größten Bedrohungen für die alternden Industrienationen. Schätzungen zufolge leiden allein in Deutschland mehr als eine Million Menschen an dieser Form der Demenzerkrankung, weltweit sind es zwischen 30 und 35 Millionen.

Dem jungen Mediziner Alois Alzheimer war der Gedächtnisverlust der noch relativ jungen Frau – Auguste Deter war bei ihrer Einlieferung in die Frankfurter Irrenanstalt 51 Jahre alt – ein Rätsel. Schon im Dezember, kaum einen Monat später, konnte sie sich nicht mehr an ihren Namen erinnern. Auf die Frage „Wie heißen Sie?“, antwortete sie mit „Mai“, wie Alzheimer notierte. Der Zustand seiner Patientin verschlimmerte sich zusehends: Die Frau schrie manchmal stundenlang, dann wieder war sie vollkommen apathisch. Sie konnte sich kaum noch an Einzelheiten ihres Lebens erinnern. In einem der wenigen klareren Momente fasste Auguste Deter ihre Hilflosigkeit in erstaunlich präzise Worte: „Ich habe mich sozusagen verloren.“ Am 8. April 1906 starb sie an einer Blutvergiftung.

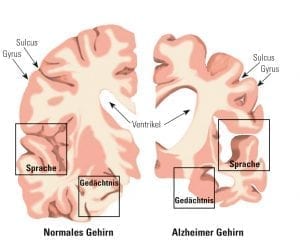

Der Anstaltsleiter überließ Alzheimer, der inzwischen in München an der Königlichen Psychiatrischen Universitätsklinik tätig war, die Krankenakte und das Gehirn der Patientin. Es hatte, wie mit bloßem Auge zu erkennen war, eine deutlich geringere Masse als ein normales Gehirn und wies tiefe Furchen auf (Abb. A). Was Alzheimer in den Gehirnschnitten unter dem Mikroskop entdeckte, beschrieb er ein halbes Jahr nach Auguste Deters Tod in einem Vortrag auf der Versammlung der Süddeutschen Irrenärzte in Tübingen: „Über die ganze (Hirn-) Rinde verstreut findet man miliare Herdchen, und es zeigen sich sehr merkwürdige Veränderungen der Neurofibrillen.“

Abb. A: Hirnschnitte im Vergleich

© Alzheimer Forschung Initiative e.V. / CC BY-NC-SA 4.0

Damit hatte er die beiden morphologischen Hauptcharakteristika der Krankheit entdeckt: körnige Eiweißablagerungen, die sogenannten Plaques, die durch Verklumpen kurzer Proteinstücke (dem Peptid beta-Amyloid) entstehen, sowie faserige Eiweißablagerungen innerhalb der Nervenzellen. Sie bestehen hauptsächlich aus Tau-Proteinen. Diese stabilisieren normalerweise das aus hohlen zylindrischen Fasern, den Mikrotubuli, bestehende Zellskelett und stellen somit den Stofftransport vom Zellkörper zu den Synapsen, den Kontaktstellen der Nervenzellen, sicher. Im Fall der Alzheimer-Krankheit haben sie ihre Verbindung zu den Mikrotubuli verloren und sich zu dicht gepackten Proteinsträngen zusammengelagert, die nun die Nervenzellfortsätze (Axone) verstopfen.

Heute enthüllen noch feinere Untersuchungsmethoden, dass es bei Alzheimer-Kranken zu einem massiven Verlust an Synapsen kommt. Ein Teil der Abermilliarden Schaltungen zwischen den Nervenzellen, die ein Leben lang Erinnerungen und damit die komplexe Persönlichkeit eines Menschen gespeichert haben, gehen unwiederbringlich verloren. Es ist wie das schrittweise Löschen einer Festplatte am Computer: Zuerst werden die jüngeren Daten vernichtet und dann nach und nach auch ältere. Lange bevor sich der Gedächtnisverlust tatsächlich diagnostizieren lässt, ist bei Alzheimer-Patienten bereits ein umfangreicher Schwund an Synapsen eingetreten. Er beginnt in jenen Hirnarealen, die für das Abspeichern von Gedächtnisinhalten zuständig sind. Die Fähigkeit, neue Inhalte zu speichern, ist dadurch gravierend beeinträchtigt.

Eine Frage der Kontakte

Wie Erinnerungen im Gehirn abgelegt sein könnten, darüber spekulieren Neurobiologen schon seit über hundert Jahren. Denn Nervenzellen sind aufgrund der genau aufeinander abgestimmten Expression verschiedener Gene während der Entwicklung in präzisen Mustern miteinander verknüpft; der Schaltplan im Gehirn ist im Großen und Ganzen festgelegt. Wie lässt sich ein solch exakt verschalteter Satz von Verbindungen durch neuronale Aktivität verändern? Wie registrieren Nervenzellen mehr oder minder dauerhafte Veränderungen aufgrund von Erfahrung? Der berühmte spanische Neuroanatom Ramón y Cajal war einer der ersten, der schon Ende des 19. Jahrhunderts erkannte, dass Veränderungen, die mit der Speicherung von Information im Gehirn einhergehen müssen, aller Wahrscheinlichkeit nach an den Kontaktstellen der Nervenzellen, den Synapsen, stattfinden.

Was genau sind Synapsen? Als Wissenschaftler in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts erstmals das menschliche Gehirn im Elektronenmikroskop betrachteten, stellten sie fest, dass die Nervenzellen in der Regel durch einen schmalen, etwa 20 Nanometer großen Zwischenraum (ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter), den sogenannten synaptischen Spalt, voneinander getrennt sind. Die Membranregionen der beiden Zellen, die an einen synaptischen Spalt stoßen – die prä- und die postsynaptische Membran – bilden zusammen mit dem Spalt die Synapse. Tausend Billionen Synapsen, die insgesamt etwa eine Billion Nervenzellen miteinander verbinden, enthält das Gehirn eines erwachsenen Menschen. Dendriten (griech. für „Baum“), die feinen Verästelungen einer Nervenzelle, können eine Synapse mit anderen Dendriten ausbilden, Axone mit anderen Axonen oder auch mit dem Zellkörper einer anderen Nervenzelle; die häufigste synaptische Verbindung ist jedoch die zwischen Axon und Dendrit.

Für die Signalweiterleitung ergibt sich nun aber ein Problem: um mit ihren Nachbarzellen zu kommunizieren, erzeugen Nervenzellen elektrische Signale, sogenannte Aktionspotenziale. Diese wandern die ganze Länge des Axons entlang und treffen schließlich an seinem Ende auf den synaptischen Spalt. Die präsynaptische Endigung ist jetzt erregt; das Membranpotenzial ist kurzfristig positiver als in Ruhe (man bezeichnet das als Depolarisation). Aber wohin soll die erregungswelle weiterwandern? Wie kann sie als Signal für die nachgeschaltete Empfängerzelle dienen, wenn sie durch eine solche –zugegebenermaßen winzige – Lücke aufgehalten wird? Das ist so, wie wenn wir mit einem Auto unterwegs sind und auf einen Fluss stoßen. Weit und breit ist keine Brücke in Sicht. Aber es gibt die Möglichkeit, in ein Boot umzusteigen, um den Fluss zu überqueren. Auf die Nervenzelle übertragen heißt das, wir brauchen eine Methode, um das elektrische Signal in eines zu verwandeln, das den synaptischen Spalt überqueren kann.

Wenn das Aktionspotenzial die präsynaptische Endigung erreicht, öffnen sich aufgrund der Depolarisation der Membran Kanäle für Calciumionen es kommt zu einem starken und raschen Anstieg der Calciumionenkonzentration im Inneren der Synapse. Und das führt dazu, dass kleine, mit Botenstoffmolekülen (Neurotransmitter) beladene Pakete, sogenannte Vesikel, mit der präsynaptischen Membran verschmelzen und dabei ihren Inhalt in den synaptischen Spalt ausschütten. Je mehr Aktionspotenziale eintreffen, umso mehr Pakete werden ausgeleert und umso mehr Botenstoff wird freigesetzt. Auf diese Weise wird das ursprüngliche elektrische Signal zuverlässig in ein chemisches Signal übersetzt. Die Botenstoffmoleküle diffundieren dann innerhalb von Mikrosekunden durch den synaptischen Spalt und binden auf der Oberfläche der postsynaptischen Zelle an bestimmte Rezeptoren, deren Bindungsstelle perfekt zur molekularen Konfiguration des Ankömmlings passt – wie der passende Schlüssel für ein Schloss. Die Bindung des Botenstoffs an den Rezeptor führt zum Öffnen von Ionenkanälen auf Empfängerseite. Es baut sich ein depolarisierendes postsynaptisches Potenzial auf – eines der vielen elektrischen Signale, das von den Dendriten zum Zellkörper weitergeleitet wird.

Flexibler Paketdienst

Dieser Prozess der synaptischen Übertragung kann sowohl auf der prä- als auch auf der postsynaptischen Seite auf vielfältige Art und Weise abgewandelt werden – das ist der Vorteil der chemischen Übertragung, die ja ansonsten sehr zeit- und energieaufwändig ist. Würden nur elektrische Impulse weitergeleitet – was im Nervensystem durchaus auch geschieht –, wäre die Fortleitungsgeschwindigkeit viel höher; außerdem müssten keine Botenstoffe hergestellt, gespeichert und wieder entfernt werden. Aber: Die Übertragungsstärke der Synapse, das heißt, die Effizienz, mit der ein Aktionspotenzial in der sendenden Nervenzelle die Empfängerzelle erregt, lässt sich durch die chemische Signalübertragung verändern. Dieser zusätzliche Parameter, eine Empfindlichkeitsänderung für einen bestimmten Zeitraum, wäre mit einer simplen passiven Diffusion elektrischen Stroms von einer Zelle zur nächsten wohl kaum zu verwirklichen. Neurobiologen gehen davon aus, dass diese synaptische Plastizität die Grundlage für viele wichtige Hirnfunktionen ist, von der Schalllokalisation über das Arbeitsgedächtnis bis zu komplexen Lernprozessen.

Nils Brose und sein Team vom Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen befassen sich schon lange mit der Regulation der synaptischen Signalübertragung. Bereits vor Jahren haben sie das Protein Munc-13 entdeckt. Es ist nicht nur für die Nachlieferung akut freisetzbarer Vesikel an Synapsen unverzichtbar, sondern wird durch die Aktivität von Nervenzellen so reguliert, dass der Nachschub an Vesikeln dem jeweiligen Bedarf angepasst werden kann. Gibt es nämlich zu wenige akut freisetzbare Vesikel und werden diese zudem noch zu langsam nachgeliefert, ermüdet die Synapse bei dauerhafter Belastung sehr rasch. Das Gegenteil ist der Fall, wenn eine Synapse bei Belastung schnell weitere fusionsfähige Vesikel nachliefern kann. Unter Umständen wird sie dann bei dauerhafter Aktivierung sogar besser. Diese Anpassungsfähigkeit wird als Kurzzeitplastizität bezeichnet. Sie ermöglicht uns, aufgrund von Sinneseindrücken oder als Ergebnis gedanklicher Prozesse unser Verhalten schnell und flexibel zu ändern, z.B. während der Arbeit am Computer kurz einen Telefonanruf zu beantworten, ein hupendes Auto im Stadtverkehr zu lokalisieren oder einen zugeworfenen Ball aufzufangen.

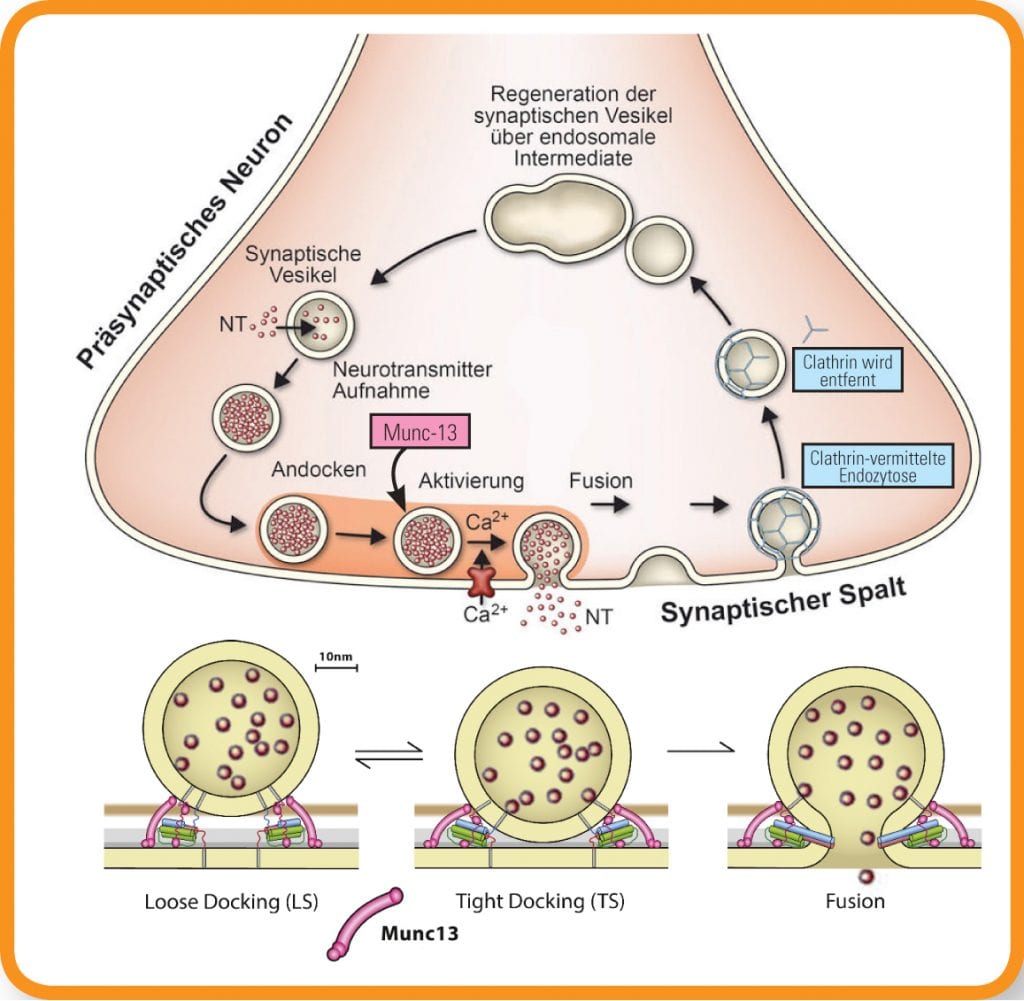

Schauen wir uns die synaptischen Vesikel einmal genauer an: Zunächst werden sie in einem spezialisierten Bereich der Plasmamembran, der als aktive Zone bezeichnet wird, verankert (engl. „docking“). Bevor sie mit der präsynaptischen Membran fusionieren können, müssen sie einen Reifungsprozess durchlaufen, in dem sie fusionsfähig gemacht werden (engl. „priming“). An diesem Prozess sind viele Proteine beteiligt, die eng zusammenarbeiten, sich gegenseitig kontrollieren und sicherstellen, dass alle ‚Beteiligten‘ stets am richtigen Platz stehen – auch Munc-13. Die Göttinger Wissenschaftler konnten zeigen, dass die fusionsfähigen synaptischen Vesikel dynamisch zwischen einem leicht (LS für „loose docking“) und einem fest verankerten Status (TS für „tight docking“) fluktuieren mit mehr (8-10 nm) oder weniger Abstand (2- 4 nm) zur präsynaptischen Membran (Abb. B). „Die Umwandlung vom leicht in den fest verankerten Zustand wird – das zeigen elektrophysiologische Experimente – durch synaptische Aktivität und einen Anstieg der Calciumionenkonzentration dramatisch beschleunigt“, erklärt Nils Brose. Da Munc-13 durch Calciumionen reguliert und aktiviert wird, ist es der ideale Kandidat, um den Übergang zwischen diesen zwei Vesikel-Zuständen zu kontrollieren. Die Forscher fanden zudem heraus, dass die synaptischen Vesikel, wenn Munc-13 fehlt, die aktive Zone nicht mehr erreichen und sich wenige Nanometer entfernt davon anstauen.

Abb. B: In der Membran synaptischer Vesikel befinden sich eine Reihe von Proteinen, die u.a. dafür sorgen, dass die Vesikel mit der Plasmamembran verschmelzen können. Dazu gehört auch Munc-13. Die Forscher nehmen an, dass Munc-13 bei der Überführung vom „loose docking“ in den „tight docking“ Zustand der Vesikel (siehe Teilbild unten) eine Konformationsveränderung durchläuft. Die Vesikel werden nach der Fusion im Nervenende über Zwischenschritte wieder regeneriert und neu mit Neurotransmitter (NT) befüllt.

© Synapse: H. Sebesse & R. Jahn / MPI für biophysikalische Chemie; Teilbild: MPI für experimentelle Medizin / beide CC BY-NC-SA 4.0

Auf der Basis dieser Daten haben Brose und seine Kollegen ein Modell vorgeschlagen: sie gehen davon aus, dass es zwei Vesikel-Pools gibt, analog zu den oben postulierten LS- und TS-Zuständen. Die Freisetzung von Vesikeln erfolgt vorwiegend aus dem TS-Pool, da diese Vesikel eine hohe Freisetzungswahrscheinlichkeit haben. Munc-13 erhöht den Anteil synaptischer Vesikel im TS-Zustand an den Freisetzungsstellen der aktiven Zone. Wenn dieser Pool an schnell freisetzbaren Vesikeln erschöpft ist, wird er während synaptischer Aktivität extrem schnell wieder aufgefüllt. „Wir gehen davon aus, dass sich die Geschwindigkeit des Wiederaufladens des freisetzungsbereiten Vesikel-Pools durch den schnellen Übergang zwischen dem locker angedockten und dem fest angedockten Zustand der synaptischen Vesikel erklären lässt“, so Brose.

Die molekulare Maschinerie an der Synapse, die für verschiedene Typen von Lernen und Kurzzeitspeicherung benutzt wird, ist äußerst vielfältig – Munc-13 ist nur eines von vielen Beispielen für die Regulation der synaptischen Übertragung. Kurzzeiterinnerungen werden nur vorübergehend gespeichert, ihr Behalten bedarf keiner anatomischen Veränderungen. Das Umschalten von einer Kurzzeit- auf eine Langzeitverstärkung erfordert dagegen auf molekularer Ebene ein Umschalten von einem auf Vorgängen basierenden zu einem auf Strukturen basierenden Gedächtnis. Um Langzeitinhalte zu etablieren, sollten neue Synapsen aufgebaut werden. Diese nachzuweisen, ist jedoch nicht so einfach. Eine neue Technik musste dafür her.

Wie sich Gedanken festsetzen

Winfried Denk, heute am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried, und Watt Webb von der Cornell University in den USA hatten die bahnbrechende Idee, das physikalische Prinzip der Zwei-Photonen-Anregung – schon 1930 von der deutschen Physikerin Maria Goeppert-Meyer beschrieben – zu nutzen, um ein extrem leistungsfähiges Mikroskop zu konstruieren. Mit diesem sogenannten Zwei-Photonen-Mikroskop können selbst tief in lebendem Gewebe Strukturen im Mikrometerbereich sichtbar gemacht werden. es ermöglicht Neurobiologen erstmals, in das lebende Gehirn buchstäblich „hineinzuschauen“ und zu beobachten, wie sich Nervenschaltkreise unter dem Einfluss von Erfahrung und Lernen verändern.

Mit dieser Technik konnten Tobias Bonhoeffer und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried 1999 erstmals zeigen, dass die Verstärkung von Synapsen (im Experiment durch intensive Reizung ausgelöst) tatsächlich mit kleinsten anatomischen Veränderungen einhergeht (Abb. C): Feine Haarverzweigungen wachsen zu pilzartigen Strukturen – bestehend aus einem Stiel und einem Endköpfchen – aus, den sogenannten dendritischen Dornen (engl. „spines“). Diese wachsen ganz gezielt auf mögliche Kontaktpartner zu. Anfangs können jedoch über keinen dieser neu entstandenen Zellkontakte Informationen ausgetauscht werden. Einzelne dendritische Dornen variieren erheblich darin, ob und wie schnell eine Verbindung hergestellt wird, und auch ob sie bestehen bleibt, oder ob sich der Dorn zurückbildet. Die Kontakte, die auch nach 24 Stunden noch vorhanden sind, besitzen voll funktionsfähige Synapsen und haben eine gute Chance, auch nach mehreren Tagen oder Wochen noch zu existieren.

Abb. C: Intensive Stimulation führt zur Bildung dendritischer Dornen an den Nervenzellen, die mit grün fluoreszierendem Protein markiert sind. Das linke Bild zeigt einen Ausschnitt aus den Dendriten einer Nervenzelle vor Stimulation. Nach 30-minütiger intensiver Stimulation erkennt man im rechten Bild die Bildung der Dornen: rote Pfeile.

© T. Bonhoeffer, MPI für Neurobiologie / CC BY-NC-SA 4.0

Umgekehrt führen eine niedrige Reizfrequenz und die damit einhergehende Abschwächung der Synapsen zum Verschwinden dieser Dornen. „Zum ersten Mal konnten wir live beobachten, wie das Gehirn beim Lernen seine Verschaltung ändert“, sagt Bonhoeffer. Synapsen und Dornen sind die Speichereinheit, sozusagen das Bit des Gehirns. Wenn etwas gelernt wird, entstehen neue Verbindungen, die den Kontakt zwischen zwei Nervenzellen verstärken. Verringert sich im Gegensatz dazu die Anzahl der synaptischen Verbindungen, führt dies zum Verlust von Informationen und das Gelernte wird wieder vergessen.

Abb. C: Bei niedriger Reizfrequenz kommt es zur Rückbildung von Dornen. Das Bild links zeigt Dornen an Nervenzellen 60 Minuten vor der Stimulation. Die blauen Pfeile kennzeichnen die Stellen, an denen Dornen verschwinden: offene Pfeile – rechtes Bild.

© T. Bonhoeffer, MPI für Neurobiologie / CC BY-NC-SA 4.0

So gesehen, ist nicht nur das Leben, sondern auch das Gehirn eine Baustelle: Die lebenslang vorhandene Fähigkeit, Verknüpfungen neu zu bilden und auch wieder zu lösen, ermöglicht jene geistigen Leistungen, die den Mensch zum Menschen machen. Und nicht zuletzt deshalb sind Krankheiten wie Alzheimer Schicksalsschläge, die uns tief in unserem Inneren treffen. Vielleicht könnte es eines Tages gelingen, die pathologische Eliminierung von Synapsen bei Alzheimerkranken gezielt aufzuhalten, ohne die natürlich auftretende Eliminierung von Synapsen im Kontext von Lernen und Gedächtnis zu beeinträchtigen. gelänge es einzugreifen, bevor die Veränderungen im Denken und Fühlen auftreten, die es den Patienten so schwer machen, den Alltag zu meistern, würde das die Lebensqualität der Betroffenen bedeutend verbessern. Gerade deshalb ist es für die Forscher so wichtig, den Aufbau synaptischer Netzwerke und die Reorganisation einzelner Synapsen besser zu verstehen.

Abbildungsnachweise:

Abb. A: Hirnschnitte: Alzheimer Forschung Initiative e.V. / CC BY-NC-SA 4.0

Abb. B: Synapse: H. Sebesse & R. Jahn / MPI für biophysikalische Chemie; Teilbild: MPI für experimentelle Medizin / beide CC BY-NC-SA 4.0

Abb. C: Dendritische Dornen: T. Bonhoeffer, MPI für Neurobiologie / CC BY-NC-SA 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

BIOMAX-Ausgabe 22, aktualisiert 06/2020; Autorin: Christina Beck; Redaktion: Tanja Fendt