Die Sammlung enthält Aufgaben zu folgenden Themen:

Keeling-Kurve / Das weltweite CO2-Budget / Umwandlung von Kohlenstoffsenken in -quellen / Einfluss von El Niño / Schutz von Kohlenstoffsenken

Unterrichtsmaterial zum Geomax 30

linker Button: Aufgabensammlung; rechter Button: Anlage (Arbeitsblatt zur Aufgabe 4)

Eine Schwächung der Nordatlantischen Umwälzzirkulation könnte bis zum Jahr 2100 Folgekosten von mehreren Billionen Euro verursachen, da weniger Kohlenstoffdioxid vom Ozean aufgenommen wird und sich das Klima weiter erhitzt. Die Forschung zeigt, dass frühere Studien die Folgen der Abschwächung der nordatlantischen Umwälzströmung wahrscheinlich unterschätzt haben. Denn die geringere CO2-Aufnahme durch die Ozeane könnte zu häufigeren und extremen Wetterereignissen führen.

[Dauer des Videos: 3 min]

YouTube-Link: https://youtu.be/BoNA-C7fFoI

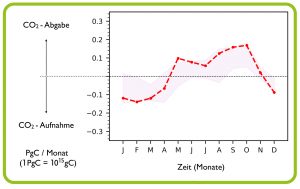

Die gestrichelte rote Linie zeigt den zeitlichen Verlauf der CO2-Aufnahme bzw. -Abgabe des Amazonasgebiets für das Jahr 2023. Der schattierte Bereich gibt die normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte (2003-2023) an. Die gestrichelte schwarze Linie ist die Netto-Null-Linie, d.h. CO2-Aufnahme und -Abgabe sind ausgeglichen. Von Januar bis April 2023 war die Kohlenstoffaufnahme höher als üblich. Das änderte sich im Mai, als der Regenwald begann, mehr CO2 freizusetzen, wobei die höchsten Werte im Oktober gemessen wurden. Da die CO2-Emissionen durch Brände innerhalb der normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte lagen, führen die Forschenden die Anomalie auf eine verringerte CO2-Aufnahme durch den Regenwald zurück.

© S. Botía, MPI für Biogeochemie / CC BY 4.0

Im Jahr 1958 installierte der amerikanische Chemiker Charles D. Keeling ein Messgerät für Kohlenstoffdioxid (CO2) auf dem Vulkan Mauna Loa auf der Insel Hawaii. Das Gerät stand in rund 3.400 Metern Höhe, weit weg von störenden CO2-Quellen wie Industriegebieten. Keeling wollte den CO2-Gehalt der Atmosphäre bestimmen. Bis dahin gab es dazu nur ungenaue und widersprüchliche Daten. Daher war unklar, ob sich das Treibhausgas durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle in der Atmosphäre anreichert. Viele Forschende vermuteten, das dabei freigesetzte CO2 würde vom Ozean geschluckt. Die vom Menschen verursachte Erderwärmung war damals bloß eine Theorie.

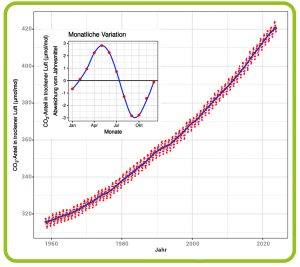

Keeling machte zwei Entdeckungen: Zum einen stellte er fest, dass die CO2-Konzentration innerhalb eines Jahres schwankt und dem Vegetationszyklus auf der Nordhalbkugel folgt: Im Frühjahr und Sommer nimmt sie ab, während sie in der kälteren Jahreshälfte ansteigt. Zum anderen konnte er bald nachweisen, dass der durchschnittliche CO2-Gehalt in der Lufthülle der Erde tatsächlich von Jahr zu Jahr zunimmt. Die von Keeling begonnene und bis heute fortgesetzte Messreihe gilt als bedeutendster Umweltdatensatz des 20. Jahrhunderts (Abb. A). Sie zeigte zum ersten Mal, wie die Biosphäre im Rhythmus des jahreszeitlich bedingten Pflanzenwachstums CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt und wieder abgibt – und wie der Mensch das Klima des Planeten beeinflusst.

Abb. A: Keeling-Kurve. Die Abbildung zeigt die monatliche durchschnittliche CO2-Konzentration der Luft, gemessen auf dem Mauna Loa in einer Höhe von 3.400 Metern in den nördlichen Subtropen. Die Keeling-Kurve steigt nicht gleichförmig an, sondern schwingt im Verlauf des Jahres auf und ab. Jeweils am Ende des Frühjahrs klettert der Wert auf einen neuen Höchststand. Das liegt unter anderem daran, dass die Wälder der Nordhemisphäre im Winter nur wenig Fotosynthese betreiben und monatelang kaum CO2 aus der Luft aufnehmen, während Pflanzen und Böden einen Teil des zuvor aufgenommenen Kohlenstoffdioxids durch die Atmung wieder an die Atmosphäre abgeben. Der langfristige Trend hingegen geht hauptsächlich auf die anthropogen bedingten CO2-Emissionen zurück.

© Author: Oeneis; Data from Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography / CC BY-SA 4.0

Vor Beginn der Industrialisierung herrschte zwischen Aufnahme und Freisetzung von Kohlenstoffdioxid im langfristigen Mittel ein Gleichgewicht. Der Mensch aber stört diese Balance, vor allem durch die Nutzung fossiler Rohstoffe, die heutzutage fast 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht. Die restlichen zehn Prozent gehen auf das Konto veränderter Landnutzung. Dazu zählen die Umwandlung von Wäldern, Grasländern oder Mooren in landwirtschaftliche Nutzflächen und die Verwendung von Holz als Brennstoff, aber auch Siedlungs- und Straßenbau. Zu Beginn der industriellen Revolution waren die daraus resultierenden Emissionen sogar größer als jene aus dem Verbrennen fossiler Rohstoffe. Erst im Zuge des starken weltweiten Wirtschaftswachstums nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Öl, Gas und Kohle zur bedeutendsten CO2-Quelle.

Die Erderwärmung durch die anthropogenen CO2-Emissionen wäre heute noch viel höher, gäbe es keine Ökosysteme, die einen Teil des Kohlenstoffdioxids aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern. Wie das funktioniert und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, untersucht das Team von Sönke Zaehle, Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen die Kohlenstoffbilanzen von Landökosystemen. Sie wollen verstehen, wie etwa Wälder, Grasländer und Böden als Quellen und Senken von Treibhausgasen wirken und wie der Mensch und das Klima diese Ökosysteme beeinflussen. „In den vergangenen 60 Jahren haben Ozeane und Landökosysteme etwa die Hälfte der anthropogenen Kohlenstoffdioxid-Emissionen aus der Atmosphäre aufgenommen“, erklärt Sönke Zaehle (Abb. B). „Die Weltmeere nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf und lösen es in Form von Kohlensäure. Auf dem Land wirken Pflanzen und Böden als Kohlenstoffspeicher.“ Die Forschung von Sönke Zaehle ist Teil eines globalen Monitorings: Klimaforschende aus der ganzen Welt erstellen jedes Jahr eine Bilanz des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Sie beziffern im Global Carbon Report unter anderem die anthropogenen CO2-Emissionen auf der einen sowie die CO2-Aufnahme der Landbiosphäre und der Ozeane auf der anderen Seite.

Abb. B: Globales Kohlenstoffbudget 2023. Etwa die Hälfte des ausgestoßenen CO2 aus fossilen Energiequellen und Landnutzungsänderungen wird von Land- und Ozeansenken absorbiert, der Rest verbleibt in der Atmosphäre und trägt zum Klimawandel bei.

© Global Carbon Project; Data source: Friedlingstein et al. 2023 Global Carbon Budget 2023. Earth System Science Data. // CC BY 4.0; https://globalcarbonatlas.org

Bis heute gibt es noch keine Technologien, um Kohlenstoffdioxid in großem Maßstab aus der Atmosphäre zu entfernen. Um den Klimawandel einzudämmen, sind die natürlichen Senken daher von zentraler Bedeutung, denn ohne diese würde die doppelte Menge an CO2 in die Atmosphäre gelangen und die Erde noch schneller aufheizen. Doch die Senken sind zunehmend bedroht – durch menschliche Aktivitäten und auch durch den Klimawandel selbst. Im schlimmsten Fall kann die CO2-Abgabe die Aufnahme sogar übersteigen, sodass Pflanzen und Böden zur Netto-CO2-Quelle werden (s. Geomax 25). Das passierte etwa im Jahr 2023 – bis dahin das heißeste jemals aufgezeichnete Jahr, als die Netto-Kohlenstoffaufnahme an Land zeitweise sogar zusammenbrach: Pflanzen und Böden wandelten sich von Kohlenstoffsenken in -quellen.

Menschliche Aktivitäten wie Abholzung, Brandrodung oder die Trockenlegung von Feuchtgebieten, 2020 aber auch Urbanisierung und die Versiegelung von Böden zerstören wertvolle Kohlenstoffspeicher. Der Klimawandel fördert Hitze, Dürren, Brände und Überschwemmungen, die das Pflanzenwachstum beeinträchtigen und CO2 aus dem Boden freisetzen. Die weltweite landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt heute rund fünf Milliarden Hektar – fast 40 Prozent der globalen Landoberfläche. Insbesondere in den Tropen und in anderen Ländern mit starkem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum haben Landwirtschaft und Holznutzung stark zugenommen. So geraten die natürlichen Kohlenstoffreservoirs immer mehr unter Druck. In Südostasien werden Wälder vor allem für den Anbau von Ölpalmen und Kautschukbäumen großflächig gerodet, in Westafrika für Kakaoplantagen. Im Amazonasgebiet gilt die Produktion von Rindfleisch, Soja und Zuckerrohr als Haupttreiber der Entwaldung (s. Geomax 24).

Forschungsgruppenleiter Santiago Botía und sein Team am Max-Planck-Institut für Biogeochemie konzentrieren sich unter anderem auf den Amazonas-Regenwald, der mehr als die Hälfte des weltweit noch verbliebenen tropischen Regenwalds ausmacht. Die Forschenden möchten herausfinden, welche Rolle der Wald als Kohlenstoffsenke spielt, was seine Speicherkapazität beeinflusst und welche Prozesse sich auf den Gehalt von CO2, Methan und Lachgas in der Atmosphäre auswirken. Um die Kohlenstoffflüsse nachzuverfolgen, kombinieren sie Messungen von Treibhausgasen an Bodenstationen oder per Flugzeug mit Computersimulationen, die den Gastransport in der Atmosphäre abbilden. Wichtige Messdaten liefert das 325 Meter hohe Amazon Tall Tower Observatory (ATTO) mitten im brasilianischen Regenwald (s. Titelbild). Ziel ist es, Quellen und Senken von Kohlenstoff im Amazonasgebiet zu bestimmen.

„Grundsätzlich gilt der Amazonas-Regenwald als Kohlenstoffsenke“, sagt Santiago Botía, „Doch es gibt Hinweise, dass diese Senke durch menschliche Eingriffe sowie klimabedingten Trockenstress schwächer geworden ist.“ Eine wichtige Rolle dabei spielt El Niño (s. Kasten). El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, das die Folgen des menschengemachten Klimawandels wie Hitzewellen, Dürren oder extreme Niederschläge verstärken kann. Botía und sein Team haben gezeigt, dass die Dürre im Jahr 2023 das Pflanzenwachstum und damit die Kohlenstoffspeicherung beeinträchtigt hat (Abb. C): „Während eines El Niño wird insbesondere in den Tropen weniger Kohlenstoff gebunden und infolgedessen ist der CO2-Anstieg in der Atmosphäre in der Regel höher als in anderen Jahren“, sagt der Max-Planck-Forscher. Als weiteres Beispiel nennt er den starken El Niño in den Jahren 2015 und 2016. „Damals gab es viele Feuer, die zahllose Bäume vernichtet haben, zusätzlich hat der Wald wegen Hitze und ausbleibender Regenfälle weniger CO2 aufgenommen.“

Abb. C: Wenn der Regenwald zur CO2-Quelle wird. Die gestrichelte rote Linie zeigt den zeitlichen Verlauf der CO2-Aufnahme bzw. -Abgabe des Amazonasgebiets für das Jahr 2023. Der schattierte Bereich gibt die normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte (2003-2023) an. Die gestrichelte schwarze Linie ist die Netto-Null-Linie, d.h. CO2-Aufnahme und -Abgabe sind ausgeglichen. Von Januar bis April 2023 war die Kohlenstoffaufnahme höher als üblich. Das änderte sich im Mai, als der Regenwald begann, mehr CO2 freizusetzen, wobei die höchsten Werte im Oktober gemessen wurden. Da die CO2-Emissionen durch Brände innerhalb der normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte lagen, führen die Forschenden die Anomalie auf eine verringerte CO2-Aufnahme durch den Regenwald zurück.

© S. Botía, MPI für Biogeochemie / CC BY 4.0

Dass El Niño dabei auch zu Veränderungen der jährlichen Wachstumsrate des CO2-Gehalts in der Atmosphäre führen kann, belegt eine gemeinsame Studie von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie und der Universität Leipzig: Langzeitdaten hatten gezeigt, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre zwischen 1959 und 2011 phasenweise besonders stark angestiegen war. Als Ursache vermutete man langfristige klimabedingte Veränderungen des Kohlenstoffkreislaufs und damit des globalen Klimasystems. Die Forschenden überprüften diese Annahme anhand von Computersimulationen – und kamen zu einem anderen Ergebnis: Der hohe Anstieg lässt sich allein mit dem vermehrten Auftreten von El Niño-Ereignissen in den 1980er- und 1990er-Jahre erklären. Hierunter fallen auch die extremen El Niño-Phasen von 1982/83 und 1997/98, die starke Dürren und Hitzewellen in den Tropen mit sich brachten. Während dieser Phasen nahm der CO2-Gehalt in der Atmosphäre überraschend schnell zu. Die schnelle Zunahme hängt damit zusammen, dass während der El Niño-Phasen (aber auch anderer klimatischer Extremereignisse) gehäuft auftretende Brände und andere Störungen schnell viel Kohlenstoff freisetzen – und so die langfristige, vergleichsweise langsame Kohlenstoffaufnahme der ungestörten Ökosysteme kompensieren. In der Ökologie ist dies bekannt als die sogenannte „slow-in, fast-out-Dynamik“ des Kohlenstoffkreislaufs. Die langfristige Konsequenz davon ist, dass sich Veränderungen in der Häufigkeit von El Niños auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre auswirken und so eine Rückkopplung zum Klimawandel verursachen können.

Das Team von Sönke Zaehle möchte mit seiner Arbeit vor allem dazu beitragen, künftige Klimamodelle zu verbessern: „Um verlässlichere Prognosen für die Zukunft zu machen, ist es entscheidend, die räumliche und zeitliche Dynamik der Kohlenstoffsenken möglichst genau zu kennen“, sagt Zaehle. Das gilt auch für Strategien, die auf Klimaneutralität abzielen: Der europäische „Green Deal“ etwa, der Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 anstrebt (s. Geomax 29), kalkuliert die Kohlenstoffaufnahme durch Landökosysteme wie Wälder mit ein. Doch auch in unseren Breiten verlieren Wälder zunehmend ihre Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern: Im Jahr 2022 etwa wurden in Europa rekordverdächtige Temperaturen gemessen. Fast 30 Prozent des Kontinents – insgesamt rund drei Millionen Quadratkilometer – waren von einer schweren Sommertrockenheit betroffen. Ein Forschungsteam unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie wies nach, dass die Netto-Kohlenstoffaufnahme der Biosphäre in diesem Gebiet stark verringert war. Einige Wälder in Frankreich setzten im Sommer durch Trockenstress und Waldbrände sogar Kohlenstoff frei. „Solche temporären Schwankungen der Kohlenstoffsenken werden bislang kaum berücksichtigt“, sagt Zaehle. Ein Ziel des europäische Erdbeobachtungsprogramms Copernicus ist es daher, die Kohlenstoffbilanz kontinuierlich zu überwachen.

Studien wie die der Jenaer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen, wie fragil die natürlichen Kohlenstoffsenken sind. Dass wir uns auch weiterhin auf sie verlassen können, ist keineswegs sicher: „Inwieweit die terrestrischen Kohlenstoffsenken ihre Funktion als Klimapuffer in Zukunft noch erfüllen können, ist unklar“, sagt Santiago Botía. „Bei der derzeitigen globalen Erwärmung sind extreme Dürrejahre häufiger zu erwarten und werden wohl Teil der neuen Normalität“. Es ist daher entscheidend, dass wir uns auf diese Veränderungen vorbereiten und die Funktion der Ökosysteme erhalten. „Wichtig ist, die natürlichen Kohlenstoffsenken zu stärken – zum Beispiel durch Aufforstung von Wäldern, die Wiedervernässung von Mooren und eine nachhaltige Landwirtschaft, die den Kohlenstoffgehalt von Böden erhöht und weniger Treibhausgase produziert“, sagt Sönke Zaehle. „Neben dem Erhalt der natürlichen Senken ist aber eine Reduzierung der fossilen Emissionen unerlässlich, um den Klimawandel zu stoppen. Jede Tonne Kohlenstoffdioxid, die wir vermeiden, zählt.”

Die sogenannte El Niño-Südliche Oszillation (ENSO) ist ein gekoppeltes Zirkulationssystem von Ozean und Atmosphäre im tropischen Pazifik. Normalerweise schieben die Passatwinde das Oberflächenwasser entlang des Äquators von der Westküste Südamerikas in Richtung Südostasien. Dort steigt der Meeresspiegel infolgedessen um gut einen halben Meter an. Vor Südamerika erzeugt diese westwärtige Strömung einen Sog, der kaltes Tiefenwasser zur Oberfläche strömen lässt. Das kalte Wasser heizt sich auf dem Weg nach Westen auf, was vor Südostasien für starke Verdunstung und ein regenreiches Klima sorgt. Etwa alle fünf Jahre passiert es, dass sich die Passatwinde aufgrund von Veränderungen der Luftdruckverhältnisse über dem Pazifik abschwächen oder ihre Richtung sogar umkehren. Dadurch strömt warmes Wasser aus dem Westpazifik nach Osten. An der sonst trockenen Westküste Südamerikas kommt es dadurch zu starken Niederschlägen, während in Südost-asien weniger Regen fällt. Weil das Phänomen seinen Höhepunkt typischerweise um Weihnachten erreicht, wird es El Niño, spanisch „das Christkind“, genannt.

Abbildungshinweise:

Titelbild: © P. Papastefanou / MPI-BGC

Abb. A: © Author: Oeneis; Data from Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography / CC BY-SA 4.0

Abb. B: © Global Carbon Project; Data source: Friedlingstein et al. 2023 Global Carbon Budget 2023. Earth System Science Data. // CC BY 4.0; https://globalcarbonatlas.org

Abb. C: © S. Botía, MPI für Biogeochemie / CC BY 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 30, Februar 2025; Text: Tim Kalvelage; Redaktion: Elke Maier, Tanja Fendt

Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren: Dürren und Starkregen im Wechsel beeinflussen die Qualität unseres Grundwassers, weil die ausgetrockneten Böden das Regenwasser schlechter filtern. Ein Gespräch mit Gerd Gleixner vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.

Themen im Podcast:

min 1:50 Wie gefährden Extremereignisse unser Trinkwasser?

min 2:50 Standorte für die Probenentnahme

min 4:14: Verwendete Messtechniken

min 5.24: Ergebnisse der Forschung

mih 6.30: Auswirkung des Hitzejahres 2018

min 8:08: Welche Stoffe gelangen ins Trinkwasser?

min 11:00: Auswirkungen / Folgerungen

min 13:40: Nächste Schritte in der Forschung

Zum Podcast (16 min) vom 6. Februar 2025 © detektor.fm / Max-Planck-Gesellschaft

Hintergründe zur Langzeitstudie

Foto: © Drbouz / istock

Die Sammlung enthält Aufgaben zu folgenden Themen:

Diagrammbeschreibung / Zusammenhänge Feuer und Niederschläge im Amazonas-Regenwald / MindMap zum Video „Waldbrände im Amazonas-Regenwald“

Unterrichtsmaterial zum Geomax 24 (aktualisierte Ausgabe 2024)

Im Amazonasgebiet kommt es immer wieder zu Bränden, vor allem während der Trockenzeit von September bis November. Im Jahr 2023 haben sich die Feuer aufgrund einer massiven Trockenheit vermehrt auch in Primärwaldgebieten ausgebreitet.

© Grafik: S. Brill, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0; Daten: Niederschlag: ATTO-Projekt; Feuer: https://panorama.sipam.gov.br und https://terrabrasilis.dpi.inpe.br

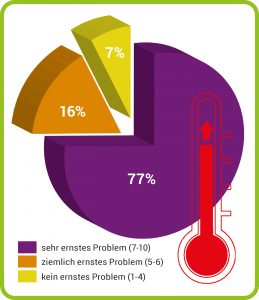

Zwölf Jahre ist es her, da erhielt die Europäische Union (EU) für ihre Verdienste für die Demokratie und Menschenrechte den Friedensnobelpreis. Seit mehr als 65 Jahren sichert dieser Staatenverbund den Frieden. Nach der Katastrophe zweier Weltkriege hatte man eine gemeinsame Wirtschaftszone und Währung geschaffen, dazu ein gemeinsames Parlament und eine gemeinsame Gesetzgebung. Die damals neuen Ziele der europäischen Länder – Frieden, Wohlstand, Sicherheit – sind noch immer die Grundpfeiler, auf denen die 27 Mitgliedstaaten ihre Gemeinschaft bauen. Die Bewältigung der Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen für den Erhalt dieser Grundpfeiler.2023 war das wärmste jemals aufgezeichnete Jahr, ein Rekordwert, dem Jahre mit Überflutungen, Dürren und Waldbränden in Europa vorausgingen. Laut einer Hochrechnung der European Environment Agency (EEA) starben in den letzten vier Jahrzehnten zwischen 85.000 und 145.000 Menschen in der EU durch Extremwetter. Die finanziellen Verluste durch klimabedingte Extremereignisse zwischen 1980 und 2022 werden auf 650 Milliarden Euro geschätzt, davon 52,3 Milliarden Euro allein im Jahr 2022. Nach einer Umfrage der Europäischen Kommission im Frühjahr 2023 sind in allen EU-Mitgliedstaaten die meisten Befragten der Meinung, dass der Klimawandel ein sehr ernstes Problem darstellt (Abb. A). Bei der Bewältigung des Klimawandels sieht die Mehrheit der Menschen die EU, die nationalen Regierungen sowie Wirtschaft und Industrie in der Verantwortung.

In einem wegweisenden Urteilsspruch stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im April 2024 klar: Klimaschutz ist Menschenrecht. Unterlässt ein Staat – hier die beklagte Schweiz – hinreichende rechtliche Vorkehrungen gegen die fortschreitende Erderwärmung, verletzt er das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, was in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert wird. Recht bekam der Verein Klima-Seniorinnen, in dem sich 2000 Schweizer Seniorinnen zusammengeschlossen hatten. Das Urteil gilt zwar nur für die Schweiz, hat aber Strahlkraft für alle Mitgliedsländer des Europarats, einer internationalen Organisation, der auch alle EU-Länder angehören. Erstmals hat ein europäisches Gericht eine staatliche Pflicht für eine nachhaltige Umweltpolitik formuliert, gerade zum Schutz der jungen Generation. Und diese ist aufgerufen, die Umweltpolitik mitzugestalten: Für die Europawahl im Juni 2024 wurde das Wahlalter in Belgien, Deutschland, Malta und Österreich auf 16 Jahre gesenkt.

Abb. A: Europaweites Meinungsbild. Die Befragten sollten auf einer Skala von 1 bis 10 angeben, wie gravierend sie den Klimawandel im Moment einschätzen. Mehr als drei Viertel der Menschen sehen im Klimawandel ein sehr ernstes Problem (Bewertung 7-10). Dieser Anteil ist seit April 2019 relativ stabil geblieben.

© Daten: Europäische Kommission, Eurobarometer 538, 2023 // Grafik: HNBM

Seit den 1970er-Jahren gab es in der Europäischen Gemeinschaft (EG) und ihren Nachfolgern eine Umweltpolitik. Mit dem Vertrag von Amsterdam 1997/99 wurde der Umweltschutz als ein Integrationsprinzip verankert. Das heißt, dass Umweltfragen stets in andere Politikfelder miteinbezogen werden müssen. Die Bekämpfung des Klimawandels wurde zudem mit dem Vertrag von Lissabon 2009 als spezifisches Ziel benannt; er ermöglicht der EU, internationale Abkommen zu schließen. Ein weiterer Meilenstein war das Pariser Abkommen, in dem sich 2015 insgesamt 195 Staaten inklusive der EU darauf einigten, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Darüber hinaus legte die Europäische Kommission 2019 unter der Führung von Ursula von der Leyen den europäischen Grünen Deal vor, mit dem der Übergang zu einer ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft geschaffen werden soll. Im Mai 2023 wurde der Deal offiziell verabschiedet. Hauptziel ist, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Geplant sind erhebliche Emissionssenkungen (Fit For 55 – Gesetzespaket), der Ausbau nachhaltiger Energien und sauberer Technologien (Netto-Null-Industriegesetz), die Bepreisung von Kohlenstoff (Reform des Emissions handels) sowie ein emissionsfreier Gebäudeneubau. Zudem sollen das Lebensmittelsystem nachhaltig gestaltet, Naturschutzmaßnahmen ergriffen, die Biodiversität gefördert, Ökosysteme renaturiert und nachhaltige Mobilität gefördert werden (Abb. B). Um dies umzusetzen, werden bestehende EU-Rechtsvorschriften überarbeitet sowie Mittel in Milliardenhöhe für grüne EU-Fonds mobilisiert. Im Juli 2021 wurden die Ziele durch das Europäische Klimagesetz festgelegt. Alle fünf Jahre ist eine Fortschrittsanalyse vorgesehen.

Doch läuft die Umsetzung der Pläne nicht reibungslos. Das ist nicht überraschend, denn die im Rat vertretenen Regierungen der Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament müssen für jedes dieser oft sehr detaillierten Gesetze einen Kompromisstext aushandeln. Dieser muss anschließend in Rat und Parlament eine Mehrheit finden. Zwar einigten sich Rat und Parlament beispielsweise über die Netto-Null-Industrie-Verordnung. Unter dem Eindruck von Protesten aus der Landwirtschaft und dem beginnenden Europa-Wahlkampf ruderte die Kommission jedoch bei einigen Gesetzesprojekten zurück, um „Polarisierung“ zu vermeiden: Mit dieser Begründung zog sie das geplante Pestizidgesetz zurück – nach Ablehnung aus dem Europäischen Parlament. Auch fertig ausgehandelte Kompromisse sind keine Garantie für endgültige Verabschiedung. So zogen im März 2024 einige Mitgliedsstaaten ihre Zustimmung zum Renaturierungsgesetz zurück. Die Präsidentschaft stellte es im Rat nicht einmal mehr zur Abstimmung. Regierungen und Parlament reagieren auf Sorgen, dass eine grundlegende Transition den Wettbewerb beeinflussen und für einige Branchen und Regionen Nachteile bedeuten wird. Der grüne Deal hatte von vornherein versucht, diesem Einwand zu begegnen. Sein Ziel ist, Gerechtigkeits- und Nachhaltigkeitsfragen zusammen zu denken (Just Transition Mechanism): Diejenigen, die vom Umbau der Industrie negativ betroffen sind, sollen stärker bedacht werden.

Abb. B: Klimaneutraler Kontinent. Der europäische Grüne Deal ist ein ambitioniertes umweltpolitisches Konzept, das die europäische Wirtschaft nachhaltig reformieren will, damit bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität erreicht wird.

© Verändert nach Umweltbundesamt // Grafik: HNBM

„Es ist das erste Mal, dass Umwelt und Wirtschaft gemeinsam nachhaltig geplant werden”, erklärt Jan-Henrik Meyer. Er forscht am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie zu Politik, Recht und Geschichte der Europäischen Integration sowie Umweltgeschichte. Für ihn ist der Grüne Deal ein „sehr ambitioniertes Programm”. In seiner Forschung beschäftigt sich Meyer vor allem mit den 1970er- und 1980er-Jahren, einer Zeit, in der Umweltthemen das erste Mal auf die politische Agenda der EG gehoben wurden: „Die Motivation war eine ähnliche wie heute: Nämlich dieses grenzüberschreitende Problem übernational anzugehen und damit zu zeigen, dass Europa einen Mehrwert hat.” Doch wie wurde die Umwelt zu einem zentralen politischen Thema in Europa? Und wie entwickelte sich die Umweltpolitik der EU?

In den 1950er- und 1960er-Jahren konzentrierte sich die Politik vor allem auf den Aufbau der Wirtschaft: Der Ausbau der Industrie, die technischen Veränderungen und die chemische Revolution führten zu Wohlstandsgewinn, aber auch zu stärkerer Umweltverschmutzung. Ende der 1960er-Jahre erregte die Wasserverschmutzung die öffentliche Aufmerksamkeit, ab Ende der 1970er-Jahre war es das Waldsterben, verursacht durch Luftverschmutzung. Seit den 1990er-Jahren wurden der Verlust von Biodiversität und der Klimawandel zu zentralen Themen.

Prägend für den Umweltfokus der EU waren vor allem die sozialen Bewegungen der 1970er-Jahre. Aus ihnen entstand eine neue Umweltbewegung. Besonders das Medieninteresse an Umweltskandalen gaben dem Umweltschutz einen starken Vorschub. Ein Beispiel ist die Verschmutzung des Rheins durch Fäkalien sowie Abwässer aus der chemischen Industrie und der Schifffahrt. Da der Fluss kulturhistorisch eine große Bedeutung in Europa hat und mehrere Länder der damaligen EG durchfließt (Deutschland, Frankreich und die Niederlande), symbolisierte er ein „gemeinsames Gewässer”, von dessen Sauberkeit alle profitieren. „Der Skandal wurde von niederländischen Abgeordneten aufgegriffen, die forderten, dass man auf europäischer Ebene zusammenarbeiten muss”, erklärt Meyer. Sie nutzten die öffentliche Aufmerksamkeit und schlossen sich überparteilich zusammen. Das Europäische Parlament und der zuständige Ausschuss verfassten einen Bericht und lieferten rechtliche Grundlagen gegen die Wasserverschmutzung. In dieser Zeit wurde auch das sogenannte Verursacherprinzip (Polluter Pays Principle) entworfen, wonach die Verursacher für die Kosten von Umweltschäden aufkommen müssen. Im Reformvertrag der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 wurde Umweltpolitik formal als Aufgabengebiet der EG definiert. Allerdings waren bereits seit den 1970er-Jahren verschiedene Umweltrichtlinien erlassen worden.

Das Europäische Parlament war seit den späten 1960er-Jahren sehr empfänglich für die von Medien und Umweltbewegung vorgebrachten Sorgen um die Umwelt und forderte die EG zum Handeln auf. Um Umweltprobleme gezielt zu adressieren, wurden bereits existierende Politikbereiche genutzt und sukzessive ausgeweitet. Politiker aus dem Ausschuss für Soziales und Öffentliche Gesundheit setzten Umweltfragen auf die europäische Agenda. “Viele denken, erst mit den Neunzigerjahren hätte der Umweltschutz in Europa Fahrt aufgenommen. Aber Verbraucher- und Umweltschutzvorschriften wurden gescha-fen, als Europa noch nicht so stark integriert war. Viele Gesetze wurden damals bereits verabschiedet”, so Meyer.

In den 1970er-Jahren gab es zwar erste, vereinzelte Warnungen vor dem Klimawandel. Es waren aber vor allem die offensichtlichen Probleme von Luft- und Wasserverschmutzung und der zunehmende Müll, die zunächst im Vordergrund der europäischen Gesetzesinitiativen standen. Umweltpolitik sollte vor allem die „Lebensqualität” der Bürgerinnen und Bürger erhöhen – ein Begriff, der zu einem neuen zentralen Schlagwort wurde. Besonders der Kommissar für Industrie, Altiero Spinelli, einer der Gründerväter der europäischen Idee, erarbeitete Vorschläge für Umwelt- und Verbraucherpolitik als Teil der Sozialpolitik. 1972 fand ein Gipfel in Paris statt, bei dem Umwelt- und Verbraucherschutzpolitik eingeführt wurden. Stark verarbeitete Lebensmittel beispielsweise erforderten ein hohes Maß an Kontrolle und Reglementierungen. Mit dem Verbraucherschutz sollte die Gesundheit der Bevölkerung geschützt und darüber hinaus die EG gestärkt werden. „Dieses Zusammenspiel war letztlich für die europäische Integration selbst wichtig: Sich für die Verbraucher einzusetzen, eröffnete der Europäischen Gemeinschaft die Chance, sich ihres Rufes als ,technokratischer Elitenverein‘ zu entledigen und den Mehrwert europäischer Politik unter Beweis zu stellen“, betont Meyer.

Der Umweltschutz war in den 1960er- und 1970er-Jahren noch kein festes parteipolitisches Thema. Von den französischen oder italienischen Kommunisten bis zu den Christdemokraten und Konservativen fanden sich Vertreter, die Umweltfragen auf ihre individuelle Agenda setzten und teils überparteilich zusammenarbeiteten. Dies änderte sich erst in den 1980er-Jahren, als in verschiedenen Mitgliedsstaaten eine neue Partei auf den Plan trat: die Grünen, die Umwelt zu ihrem Markenkern machte. Die Partei war entstanden aus den Auseinandersetzungen zur wichtigsten Streitfrage in der Umweltpolitik der 1970er-Jahre: Wie umgehen mit der Kernenergie, die neben Kohle und Erdöl die damals einzig verfügbare Energiequelle war? „Eine Energieinfrastruktur aufzubauen, dauert Jahrzehnte. Daher haben die energiepolitischen Entscheidungen der 1970er-Jahre bis heute Auswirkungen“, erklärt Meyer. „Die Hoffnung war, dass Atomenergie eine saubere, günstige Energie liefert und somit einen Ausstieg aus der Kohleenergie ermöglicht. Die Probleme mit der Entsorgung und der Proliferation sind dabei heute genauso wenig geklärt wie damals.“ Bereits in den späten 1970er-Jahren gab es auch in der EG Förderprogramme für erneuerbare Energien. Allerdings haben anfängliche technische Schwierigkeiten und die Skepsis, ob Wind und Sonnenergie in Europa je wirtschaftlich sein könnten, und nicht zuletzt der Verfall der Ölpreise in den 1980er-Jahren dazu geführt, dass nicht maßgeblich in die erneuerbaren Energien investiert wurde.

Heute ist die Kernenergie-Frage auch im Rahmen des Grünen Deals relevant. Einige Länder sehen Atomkraftwerke als effektives Mittel, den CO2-Ausstoß zu senken, weil sie im Betrieb kaum Treibhausgase produzieren. Im Jahr 2023 wurde nach längerer Auseinandersetzung Atomenergie als notwendig für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft erklärt (EU-Taxonomie-Verordnung). Trotz der Bedenken über die ungelöste Atommüll-Frage und die Umweltschäden durch Uranabbau fand im März 2024 in Brüssel ein Kernenergie-Gipfel statt, bei dem sich ein Bündnis aus 30 Staaten für den Erhalt und Ausbau der Atomkraft aussprachen. Allen voran die Atommacht Frankreich, aber auch Tschechien, die Slowakei, Belgien und die Niederlande setzen auf die Kernenergie, gefolgt von Schweden, das zwar erneuerbare Energien, aber auch einen starken Atomsektor hat. Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien sind Finnland, Lettland, Dänemark und Österreich. Europa bleibt sich in der Energiefrage bis heute uneinig.

Mit dem Maastrichter Vertrag 1992 erhielt das Europäische Parlament mehr Macht: Es wurde erstmals (fast) gleichberechtigt mit den im Rat vertretenen Mitgliedsstaaten an der Gesetzgebung beteiligt. Die Umweltpolitik rückte jedoch zeitweise in den Hintergrund: Die EU bereitete sich auf die Währungsunion vor, die Staatshaushalte sollten in Ordnung gebracht, und Länder in Ost- und in Mitteleuropa stabilisiert werden. Manche Umweltgesetze wurden in den folgenden Jahren entschärft. Der Versuch der Kommission in 1990er-Jahren, Umweltpolitik als Querschnittsthema in andere Politikbereiche zu integrieren, sei gescheitert, so Meyer, weil diese andere Prioritäten gehabt hätten. Zudem könne die Kommission nur bis zu einem gewissen Grad zwingende Vorgaben machen. Es sei daher weiterhin notwendig, dass die Mitgliedstaaten von sich aus an einem Strang ziehen. Denn Umweltrecht werde meist nicht über Verordnungen, sondern über Richtlinien durchgesetzt. „Die Mitgliedstaaten haben mehrere Jahre Zeit, Richtlinien in nationales Recht umzusetzen. Dabei wird ihnen sehr viel Freiraum gelassen. Die nationalen Parlamente können abstimmen, ob bestehende Gesetze ausreichen oder angepasst werden müssen. Wie die Umsetzung überprüft wird, bleibt oft unklar”, erklärt Meyer. Für ihn ist es daher essenziell, dass es bereits im Gesetzgebungsprozess einen größtmöglichen Konsens zwischen den EU-Staaten gibt.

Abb. C: Fridays for Future Bewegung. Was die junge Bewegung seit 2018 fordert, klärte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im April 2024: Klimaschutz ist Staatsaufgabe, Nachlässigkeit verletzt Menschenrechte.

© Johann Medvey / Eibner Pressefoto / picture alliance

Dass die Umweltpolitik in Europa heute einen größeren Stellenwert hat, resultiert aus zahlreichen Umweltskandalen und einem jahrzehntelangen Zusammenspiel von Wissenschaft, engagierten Abgeordneten und einer integrierten Politik. Warum kam es aber erst jetzt, gut 50 Jahre später, zu einem Konzept wie dem Grünen Deal? „Der Klimawandel ist durch die Waldbrände und das Extremwetter spür- und sichtbarer geworden. Auch die Proteste von Fridays for Future (Abb. C) spielten eine Rolle. Beides hat ein Möglichkeitsfenster für den Grünen Deal geschaffen”, so Meyer. „Dieses könnte sich aber auch wieder schließen, wenn euroskeptische und rechtspopulistische Parteien erstarken.“ Für den Forscher ist es eine große Errungenschaft, dass das Umweltthema so umfassend auf europäischer Ebene verhandelt wird: „Die EU hat eine gute Mittlerposition zwischen idealistischer internationaler und pragmatischer nationaler Politik.” Sie kann Richtlinien für einen Markt gestalten, der einer der größten Volkswirtschaften der Welt bildet, Standards setzen, und damit ein Vorbild für die internationale Umweltpolitik sein.

Abbildungshinweise:

Titelbild © [M] HNBN; [ AI] Adobe C S 6 / Bilder : Adobestock ; HNBM

Abb. A: © Daten: Europäische Kommission, Eurobarometer 538, 2023 // Grafik: HNBM

Abb. B: © Verändert nach Umweltbundesamt // Grafik: HNBM

Abb. C: © Johann Medvey / Eibner Pressefoto / picture alliance

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 29, April 2024; Text: Caroline O. Jebens; Redaktion: max-wissen-Team

Migranten sind heute weltweit eine deutlich vielfältigere Gruppe als noch vor 30 oder 40 Jahren. Durch diese größere Vielfalt oder Diversität ändern sich die Gesellschaften weltweit, auch in Deutschland. Aber wie geht es den Menschen, die nach Deutschland kommen? Welche Vorstellungen hatten sie von Deutschland vor ihrer Ankunft? Wie erleben sie die Deutschen? Ein Gespräch mit Fahed, 22, aus Syrien, der sich gerade in Niedersachsen auf sein Abitur vorbereitet.

Audiodatei | 20 min, März 2021

© MPG / CC BY-NC-ND 4.0

Mit Unterrichtsmaterial: Lehrerinfo und Aufgaben für Schülerinnen und Schüler

Nach Angaben der Online Plattform Statista waren 2022 weltweit mehr als 108 Millionen Menschen auf der Flucht. Was sind die Ursachen dafür, dass sie sich auf den Weg machen in ein anderes Land? Auf welchen Wegen kommen sie nach Deutschland? Welche Rolle spielt der Rechtsstatus für ihr Leben im neuen Land? Über diese Fragen spricht Journalistin Eva Völker mit einem Migranten: Fahed, 22 Jahre alt, aus Syrien. Er flüchtete mit seiner Familie aus Aleppo – zunächst in eine andere Stadt in Syrien, dann in die Türkei. Von dort machte er sich 2016 alleine auf den Weg nach Deutschland.

Audiodatei | 16 min, März 2021

© MPG / CC BY-NC-ND 4.0

Mit Unterrichtsmaterial: Lehrerinfo und Aufgaben für Schülerinnen und Schüler