Geomax 16: Corona-Knick und späte Mütter

plus Shipping Costs

Demografische Forschung untersucht die Familienplanung

Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf die Geburtenrate? Und stimmt es eigentlich, dass Frauen, die erst spät Mutter werden, insgesamt weniger Kinder bekommen? Anhand solcher und ähnlicher Fragen untersuchen Forschende, wie sich Bevölkerungen durch Geburten, Todesfälle und Migration verändern.

Die Corona-Pandemie hat Folgen für die Bevölkerung in allen Ländern der Erde. Auf dem gesamten Globus sind Menschen an einer Covid-19-Infektion gestorben. Meist wird auf die Mortalität und auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie geschaut, weitaus seltener auf die Folgen für die Migration oder die Fertilität in den einzelnen Ländern. Manche Medien spekulierten, es würde einen Babyboom geben, weil Paare während des Lockdowns mehr Zeit miteinander verbracht hätten. Mit Blick auf die Vergangenheit zeigt sich nach Krisen aber oft das Gegenteil: Pandemien wie die Spanische Grippe 1918 oder Wirtschaftskrisen wie die Finanzkrise von 2008-2009 führten zumindest kurzfristig zu einem Geburtenrückgang (siehe Kasten). Daher hatten zahlreiche Demografinnen und Demografen Zweifel an der Theorie vom Babyboom durch Corona – auch der Wirtschaftswissenschaftler Joshua Wilde vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock.

Die Bevölkerungspyramide Deutschlands wird geprägt durch einschneidende demografische Ereignisse wie die Geburtenausfälle während der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs, das Geburtenhoch von Mitte der 1950er bis Ende der 1960er Jahre (Babyboom) und der anschließende Geburtenrückgang sowie das Geburtentief in Ostdeutschland im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Die Bevölkerungspyramide der USA zeigt dagegen eine sehr viel gleichförmigere Altersstruktur. Eine spannende Forschungsfrage für die Zukunft ist, inwieweit sich die Covid-19-Pandemie auf die Bevölkerungspyramiden der beiden Länder auswirkt.

Bevölkerungspyramiden Deutschland – USA im Vergleich

© MPI für demografische Forschung / CC-BY-NC-SA 4.0

Ausgebremst: Baby-Flaute in den USA

Wilde sagte voraus, dass die Geburtenrate in den USA zwischen November 2020 und Februar 2021 um ca. 15 Prozent einbrechen würde. Spannend daran ist, dass er seine Hypothese auf die Auswertung von Google-Suchbegriffen wie „Schwangerschaftstest“ stützte. Er war der erste Wissenschaftler, der Google-Daten für eine sehr spezifische Voraussage wie die über die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf das Fertilitätsverhalten der Menschen in den USA genutzt hat. „Der Vorteil von Google ist, dass die Leute nicht lügen, wenn sie im Netz nach Informationen suchen – anders als bei Befragungen, wo sie nicht immer die Wahrheit sagen, wenn es um so intime Dinge wie das Sexualverhalten geht“, sagt Wilde. Er und sein Team stellten fest, dass im Untersuchungszeitraum seltener nach Begriffen wie „Schwangerschaftstest“ gesucht wurde als vor der Pandemie und zogen daraus den Schluss, dass weniger Frauen ein Kind erwarteten oder schwanger werden wollten als vorher. Und tatsächlich sank die Fertilität in den USA um die vom Team um Wilde vorhergesagten 15 Prozent. Wilde geht davon aus, dass sich die niedrigere Fertilitätsrate noch längere Zeit fortsetzen wird, ehe es zu einem Aufholeffekt, also einem überdurchschnittlichen Anstieg, kommt.

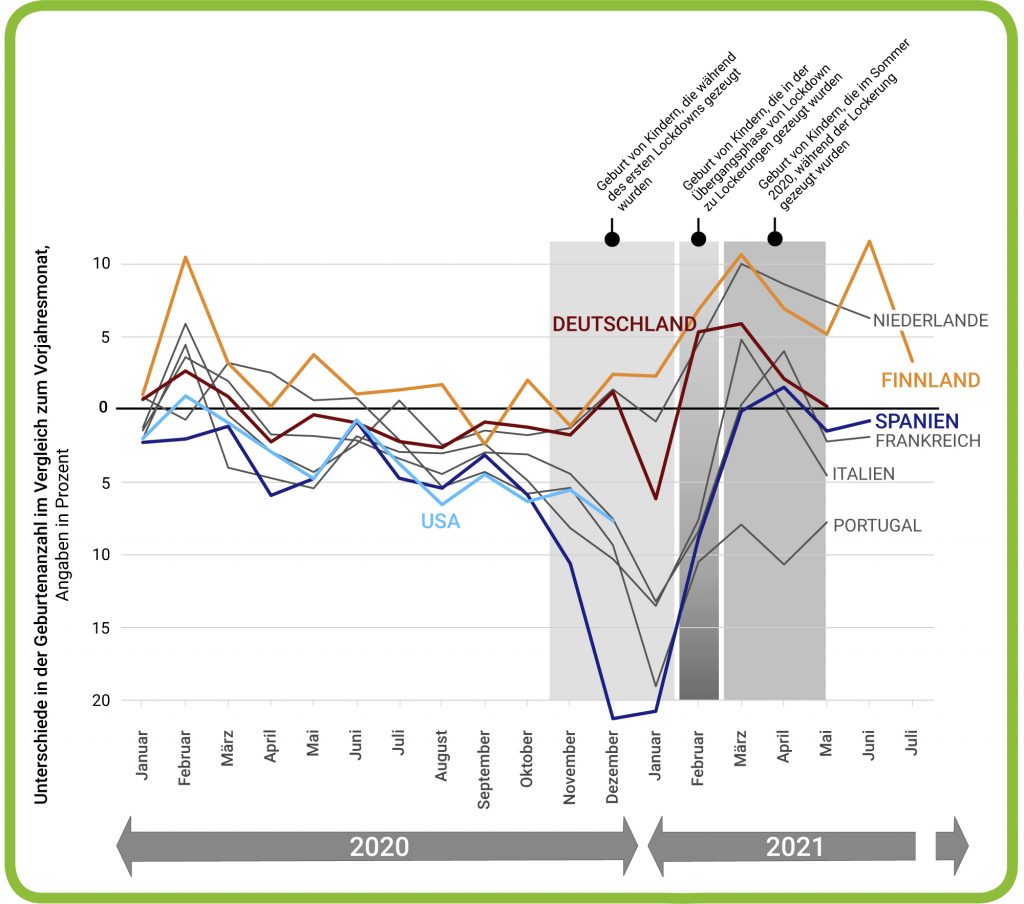

Ähnlich wie in den USA sind die Geburten auch in vielen europäischen Staaten zurückgegangen. Eines der Länder ohne Geburtenrückgang ist Deutschland, wo sich während des Abflachens der ersten Welle im Mai und Juni 2020 deutlich mehr Menschen für ein Baby entschieden als im Vorjahr. Das führte zu einem Anstieg der Geburtenzahlen im März 2021 um 10 Prozent gegenüber März 2020. „Erstaunlich ist, dass in Deutschland der Einbruch nie stattgefunden hat, und dennoch ist der Aufholeffekt da“, sagt Wildes Kollegin Natalie Nitsche. Die Demografin vermutet verschiedene Gründe dahinter: Beispielsweise seien Berufspendler viel zuhause gewesen und hätten möglicherweise den Lockdown als Chance gesehen, ihren Kinderwunsch zu realisieren. Eine Studie habe gezeigt, dass Menschen, die aufgrund der Pandemie Ängste und Ärger verspürt hätten, ihre gewünschte Kinderzahl im Vergleich zu vor der Pandemie nach oben korrigierten. Möglichweise habe eine empfundene Lebensbedrohung zu einer Neubewertung von Lebenszielen und Werten geführt. In anderen Staaten, insbesondere denen, die in der ersten Welle von hohen Inzidenzen und strengen Lockdowns betroffen waren, sind die Geburten allerdings wie in den USA stark zurückgegangen (Abb. A). Neben Sorgen vor dem Virus und wirtschaftlicher Unsicherheit könnte auch Stress dazu geführt haben, dass Frauen seltener schwanger wurden.

Abb. A: Geburtenveränderung durch Covid. Deutschland ist eines der wenigen Länder ohne Geburtenrückgang in Folge der ersten Welle der Pandemie. Die Abbildung zeigt die Geburtenveränderungen durch Covid im Vergleich zum Vorjahresmonat.

© MPI für demografische Forschung / CC-BY-NC-SA 4.0

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Zusammen mit Hannah Brückner von der New York University Abu Dhabi hat Natalie Nitsche in einer anderen Studie untersucht, ob US-Amerikanerinnen mit Universitätsabschluss Kinder bekommen, und wenn ja, wann und wie viele. Sie vergleicht zwei Gruppen hochgebildeter Frauen, die zwischen 1920 und 1986 geboren wurden: zum einen solche mit Bachelor-Abschluss, zum anderen solche mit mindestens einem Master-Abschluss.

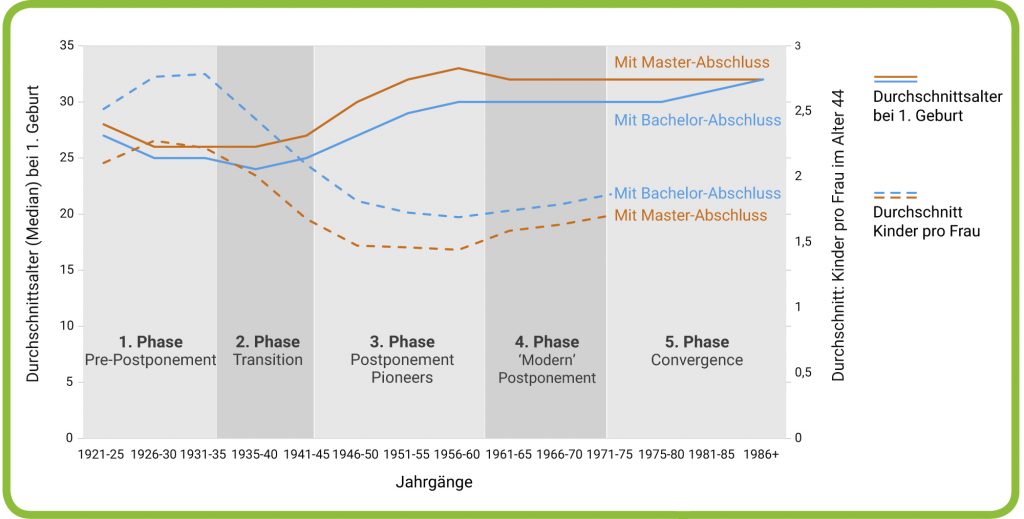

Für Frauen beider Bildungsniveaus beschreibt Natalie Nitsche fünf Phasen mit unterschiedlichem Geburtenverhalten. In jeder dieser Phasen bekommen Frauen mit mindestens einem Master-Abschluss später ihr erstes Kind als Frauen, die nur den Bachelor gemacht haben. Sie haben im Durchschnitt auch weniger Kinder, und mehr von ihnen bleiben kinderlos. Das ist durchaus erwartbar. Überrascht waren die Forscherinnen aber, dass im Verlauf des Untersuchungszeitraums bei Frauen beider Bildungsniveaus zuerst die Kinderzahl pro Frau sinkt und erst 2021 danach das Alter bei der ersten Geburt ansteigt (Abb. B). „Das ist ein Indiz dafür, dass die Reduzierung der Kinderzahl bei den hochgebildeten Frauen tatsächlich gewollt ist und nicht deswegen weniger Kinder geboren werden, weil man es so lange aufgeschoben hat. Das war so noch nicht bekannt“, sagt Natalie Nitsche.

Geburtenverhalten in fünf Phasen

Nicht nur beim Vergleich der Frauen mit verschiedenen Bildungsabschlüssen zeigen sich Unterschiede. Auch Frauen mit gleichem Bildungsniveau aus verschiedenen Jahrgängen unterscheiden sich beim Geburtenverhalten. So ist z. B. der Anteil kinderloser Frauen mit mindestens einem Master-Abschluss in der Kohorte der zwischen 1956 und 1960 geborenen deutlich höher als in der jüngeren Generation. Natalie Nitsche: „Die Kinderlosigkeit lag bei den zwischen 1956 und 1960 geborenen Frauen bei 33 Prozent, das ist schon enorm, aber sie ist dann auch wieder stark gefallen bei den Frauen, die in den 1970ern geboren sind, nämlich auf ca. 22 Prozent. Innerhalb von 15 Jahren zwischen den Geburtsjahrgängen hat sich das massiv verändert.“ Nitsche wertet dies als deutliches Zeichen für sich sehr schnell wandelnde Prozesse in Bezug darauf, wie Frauen ihre akademische Karriere mit Familie vereinbaren können. Sie vermutet, dass soziale Lernprozesse dahinterstecken. Die Ursachen für das veränderte Geburtenverhalten sind bislang nicht untersucht. Ob die Frauen, die in den 1970ern geboren wurden, es bewusst anders machen wollten als ihre älteren Kolleginnen, von denen sehr viel mehr kinderlos blieben, ist eine spezifische Frage, der Nitsche weiter nachgehen möchte.

Es gibt also große Unterschiede zwischen den Geburtskohorten, was die Parameter Durchschnittsalter bei der ersten Geburt und Kinderlosigkeit angeht. „Wir zeigen in unserer Studie, dass Frauen nicht automatisch weniger Kinder bekommen, wenn sie ihr erstes Kind spät gebären. Auch der Anteil der Frauen, die am Ende kinderlos bleiben, steigt nicht zwingend, wenn Frauen später Mütter werden“, sagt Nitsche. Die Studie von Nitsche ist rein deskriptiv, d.h. sie beschreibt das Geburtenverhalten von Frauen verschiedener Geburtsjahrgänge. Sie analysiert jedoch nicht die Gründe dafür, wie viele Kinder Frauen bekommen, in welchem Alter sie bei den Geburten sind oder warum sie kinderlos bleiben. Künftig möchte die Wissenschaftlerin diese Gründe untersuchen, genauso wie die emotionalen und psychologischen Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass Frauen sich für ein Kind entscheiden oder nicht. Interessant ist in dem Zusammenhang außerdem, dass die Frage, ab wann eine Frau als „spätgebärend“ gilt, auch durch gesellschaftliche Normen bestimmt wird, die sich im Lauf der Zeit verändern und auch von Land zu Land variieren können.

Abb. B: Geburtenverhalten von US-Amerikanerinnen mit Uni-Abschluss. Zuerst sinkt die Kinderzahl pro Frau, dann erst steigt das Alter bei der ersten Geburt. (1) Phase vor dem Aufschub: leicht sinkendes Alter bei der ersten Geburt bei relativ hoher Kinderzahl pro Frau. (2) Übergangsphase: allmählicher Anstieg des Alters bei der ersten Geburt und rasch sinkende Kinderzahl pro Frau. (3) Phase der Aufschub-Pionierinnen: Anstieg des Alters bei der ersten Geburt und deutlich sinkende Kinderzahl pro Frau. (4) Phase des „modernen“ Aufschubs: relativ hohes Alter bei der ersten Geburt und Zunahme der Kinderzahl pro Frau. (5) Konvergenzphase: Annäherung beider Gruppen hinsichtlich Alter bei der der ersten Geburt; die Kinderzahl ist nicht ermittelbar, da die Frauen derzeit noch im gebärfähigen Alter sind.

© MPI für demografische Forschung / CC-BY-NC-SA 4.0

Modell des demografischen Übergangs

Die Ergebnisse von Nitsches Studie stimmen auch mit dem Modell des demografischen Übergangs überein. Der erste demografische Übergang beschreibt den Übergang von hohen Geburtenraten und hoher Säuglingssterblichkeit in einer vorindustriellen Gesellschaft zu niedrigen Geburtenraten und niedriger Säuglingssterblichkeit aufgrund verbesserter Ernährung und medizinischen Fortschritts im Zuge der Industrialisierung. Der zweite demografische Übergang bezieht sich auf den weiteren Bevölkerungsrückgang, der darauf zurückzuführen ist, dass die Geburtenraten unter zwei Kinder pro Frau im Durchschnitt fallen.

Ursache ist ein kultureller und sozialer Wertewandel weg von der traditionellen Familie hin zu mehr Selbstverwirklichung im Beruf, zunehmender Autonomie und Angleichung der Geschlechterrollen. „Während die Frauen, die in den 1920er Jahren geboren sind, noch nicht so betroffen sind vom zweiten demografischen Übergang, bekamen die Frauen, die in den späten 1930er und in den 1940er Jahren zur Welt kamen, deutlich weniger Kinder“, sagt Nitsche (Abb. B). Hier spielt natürlich auch die verbesserte Geburtenkontrolle vor allem in Form der Anti-Baby-Pille eine Rolle. Innerhalb der Demografie ist man sich allerdings nicht einig, ob die sinkenden Geburtenzahlen auf die Diversifizierung familiärer und sozialer Strukturen zurückzuführen ist oder auf Veränderungen wirtschaftlicher Strukturen. Während Soziologinnen und Soziologen vor allem den Abschied von der traditionellen Familie verantwortlich machen, argumentieren Forschende aus den Wirtschaftswissenschaften, es würden in erster Linie deswegen weniger Kinder geboren, weil die damit verbundenen Kosten immer stärker steigen. Weitere Kritik zielt darauf ab, die Theorie des zweiten demografischen Übergangs sei veraltet und berücksichtige z. B. nicht das Phänomen der Migration. Einige Forschende sprechen bereits von einem dritten demografischen Übergang im 21. Jahrhundert, der sich auf eine wandelnde ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung durch Migration und unterschiedliche Geburtenraten verschiedener ethnischer Gruppen in Europa und Nordamerika bezieht. Insbesondere in den USA werden unter dem Konzept des dritten Übergangs wachsende soziale Ungleichheiten zwischen einer alternden wohlhabenden „weißen“ und einer wachsenden jungen ethnisch diversen, aber sozial und ökonomisch häufig schlechter gestellten Bevölkerung diskutiert.

Datenlage oftmals schwierig

Für ihre Studie verwendeten Nitsche und Brückner Daten aus der Langzeitumfrage US Current Population Survey (CPS). Diese untersucht vor allem die Arbeitsmarktsituation und veröffentlicht alle zwei Jahre auch Daten zum Geburtenverhalten. „Wir haben uns dazu entschieden, auf die USA zu schauen, weil die CPS-Daten sehr viel besser sind als vergleichbare Survey-Daten aus anderen Ländern; durch die hohen Fallzahlen bieten diese Daten die einmalige Chance, hochgebildete Frauen repräsentativ als Gruppe über den Zeitverlauf zu untersuchen“, sagt Nitsche. Außerdem haben in den USA Frauen schon sehr viel früher Universitätsabschlüsse wie Bachelor oder Master gemacht als das z. B. in Europa der Fall war.

In der Fertilitätsforschung ist es oftmals eine Herausforderung, an gute Daten zu kommen. Besonders, wenn es darum geht, die Fertilität von Frauen darzustellen, die noch im gebärfähigen Alter sind. Bei Frauen über 50 ist das deutlich einfacher. Wenn die Daten vorhanden sind, kann man schauen, wie viele Kinder sie hatten und wann diese geboren wurden. Doch da Forschende auch das Geburtenverhalten von jüngeren Frauen verstehen wollen, die die Familienplanung noch nicht unbedingt abgeschlossen haben, müssen Maße wie z. B. das zu erwartende durchschnittliche Alter bei der ersten Geburt mithilfe demografischer Methoden errechnet werden. Dies war in der Studie von Nitsche, die auf den CPS-Daten beruht, der Fall. Außerdem war in der Umfrage nicht durchgängig die Frage gestellt worden, wie alt die Frauen bei der Geburt des ersten Kindes waren. „In 10 Prozent unseres Samples fehlte diese Angabe“, sagt Nitsche, „daher mussten wir das Alter rekonstruieren“. Die Forscherinnen untersuchten, wie viele Kinder die Frauen hatten, wie groß die Abstände zwischen den Kindern in der jeweiligen Kohorte waren und rechneten anhand dieser Werte zurück, wie alt die Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes jeweils gewesen sein mussten.

Neben staatlich erhobenen Daten wie denen des CPS in den USA, mit denen Natalie Nitsche gearbeitet hat, oder denen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland werden Forschende künftig verstärkt auch auf Daten aus dem Netz, z. B. von Google oder aus den Sozialen Medien, zurückgreifen, wie Joshua Wilde es getan hat. Dies zeigt, dass im Zuge der Digitalisierung auch die Demografie auf neue Quellen zurückgreift, die aktuelle und für die jeweilige Fragestellung passgenaue Daten liefern.

Abbildungshinweise:

Titelbild: © iStockphoto.com / svetikd

Abb. A: Geburtenveränderung durch Covid © MPI für demografische Forschung / CC-BY-NC-SA 4.0

Abb. B: Geburtenverhalten von US-Amerikanerinnen mit Uni-Abschluss © MPI für demografische Forschung / CC-BY-NC-SA 4.0

Kasten Bevölkerungspyramiden: © MPI für demografische Forschung / CC-BY-NC-SA 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX 16, Herbst 2021; Autorin: Eva Völker; Redaktion: Tanja Fendt