Geomax 25: Wetter extrem

plus Shipping Costs

Wenn sich Hitzewellen, Stürme und Starkregen häufen

Der Sommer 2021 in Deutschland ist geprägt von Extremen – Hitzewellen ebenso wie heftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Meteorologen verzeichnen den drittwärmsten Juni seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen, mit Spitzenwerten von über 36 °C. Andererseits fallen pro Quadratmeter 20 Liter mehr Regen als in den vergangenen 30 Jahren. Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und teils tennisballgroße Hagelkörner sorgen regional für Chaos und Zerstörung. Mitte Juli kommt es im Westen und Südosten des Landes zu einer Hochwasserkatastrophe, die ganze Landstriche verwüstet. Hänge rutschen ab, Bahngleise werden unterspült, ganze Häuser weggerissen und Straßen unter Schlamm begraben. Viele Menschen werden verletzt oder sterben bei der Jahrhundertflut.

Fachleute gehen davon aus, dass derartige Extremereignisse künftig in manchen Regionen weiter zunehmen werden, sowohl in ihrer Zahl als auch in ihrer Intensität. Sie sehen dabei einen Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel: Durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas sowie durch Entwaldung gelangen gewaltige Mengen an Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre, was den Treibhauseffekt verstärkt. Seit Beginn der industriellen Revolution hat sich die Erde im weltweiten Durchschnitt bereits um etwa 1°C erwärmt. Das hat Auswirkungen auf Wetter und Klima: „Wir sollten uns in Zukunft auf Klimaveränderungen einstellen und die Landschaften so gestalten, dass sie besser damit zurechtkommen“, sagt Ana Bastos, Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Gemeinsam mit ihrem Team untersucht sie, wie sich Klimaextreme – speziell Hitzewellen und Dürren – auf Ökosysteme auswirken. Als Wetter- und Klimaextreme bezeichnen Meteorologinnen und Meteorologen außergewöhnliche Ereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Stürme oder starken Hagel (siehe Kasten). Wann ein Ereignis als „extrem“ gewertet wird, ist dabei nicht einheitlich definiert: Ein Richtwert wäre etwa, wie selten ein Ereignis an einem bestimmten Standort eintritt – ob es etwa nur alle 100 oder 1000 Jahre zu erwarten ist. Oder man betrachtet, wie stark beispielsweise Temperatur oder Niederschlag vom Mittelwert einer langfristigen Referenzperiode (z. B. 30 Jahre) abweichen.

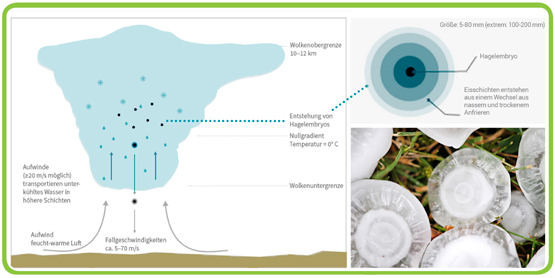

Kasten: Hagel kann sich im Innern von Gewitterwolken bilden, wenn dort starke Aufwinde herrschen. Wassertröpfchen aus den unteren wärmeren Schichten der Wolke werden dann nach oben in kältere Wolkenschichten transportiert, wo sie zu Eis gefrieren. Die gefrorenen Partikel sinken wieder ab in wärmere Schichten, wo sich weitere Wassertröpfchen anlagern. Werden sie wieder nach oben gerissen, gefriert das angelagerte Wasser und der Zyklus beginnt von neuem. Nach und nach wächst so die Eisschicht. Irgendwann werden die Hagelkörner zu schwer, um von den Aufwinden getragen zu werden und fallen zu Boden. Aus der Größe der Hagelkörner lässt sich somit auf die vertikale Windstärke im Innern der Gewitterwolke schließen. Große Hagelkörner können immense Sachschäden und Ernteausfälle verursachen.

© Zeichnung verändert nach eskp.de / CC BY 4.0; Foto: Christiane Heuser / pixelio.de

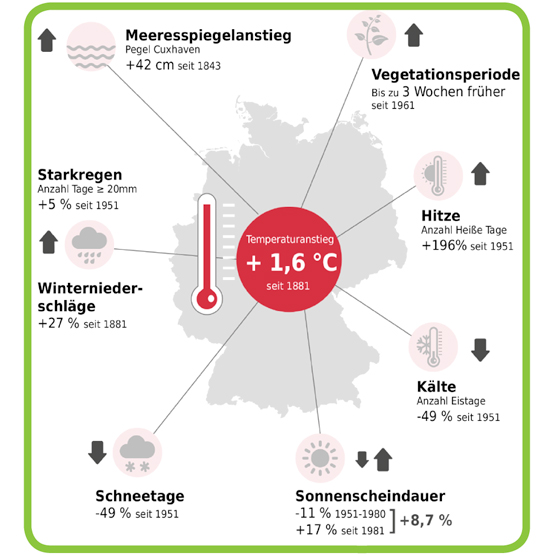

Warum begünstigt der Klimawandel so unterschiedliche Extreme wie Stürme, Starkregen, Hitzewellen und Dürren? „Grund sind die vielfältigen Wechselwirkungen im Klimasystem“, sagt Ana Bastos. „Einerseits machen steigende Temperaturen Hitzewellen und damit auch Dürren wahrscheinlicher. Andererseits nimmt warme Luft mehr Wasserdampf auf, der irgendwann als Regen wieder herabfällt. Dadurch kann in manchen Regionen die Niederschlagsintensität zunehmen.“ Durch den Klimawandel wird es aber nicht einfach nur wärmer – auch die Zirkulationsmuster rund um den Globus verändern sich. So hat die Erderwärmung etwa Einfluss darauf, in welchen Gegenden Hoch- und Tiefdruckgebiete entstehen und wohin sie ziehen. Das wiederum bestimmt, wann und wo es auf der Welt regnet oder wie stark der Wind weht. All das kann Wetterextreme beeinflussen (Abb. A).

„Viele Menschen sehen Wetter- und Klimakapriolen wie Hitzewellen, Stürme und Starkregen mittlerweile als Beweis für den Klimawandel“, sagt Ana Bastos. „Aber das wäre zu einfach.“ Wetter per se ist chaotisch und vom Zufall bestimmt, und in der langfristigen Entwicklung gibt es immer wieder Ausreißer nach oben und unten. Das bedeutet, dass einzelne Extremereignisse nicht zwangsläufig mit den Klimawandel in Zusammenhang stehen. Schließlich führen auch natürliche Klimaphänomene wie El Niño zu Hitzewellen, Dürren oder Flutkatastrophen. Insgesamt gesehen werden mit zunehmender Erderwärmung solche Extremereignisse jedoch wahrscheinlicher. Klimaforschende vergleichen dies gerne mit dem Zinken eines Würfels: So, wie beim manipulierten Würfel öfter die Sechs kommt, steigt mit dem Klimawandel die Zahl solcher Ereignisse.

Abb. A: Deutschland im Klimawandel: Die Auswirkungen der Erderwärmung machen sich zunehmend bemerkbar und lassen sich immer besser belegen. © DWD (2021); www.dwd.de/klima

Mithilfe von verfeinerten Klimamodellen und immer schnelleren Computern gelingt es heute bereits in vielen Fällen zu berechnen, inwieweit ein bestimmtes Ereignis „natürlichen Ursprungs“ ist oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf den Klimawandel zurückgeht. Für eine solche Attributionsstudie lassen die Forschenden auf dem Rechner hunderte Male ein regionales Klimamodell mit den heutigen Daten laufen. Die Ergebnisse zeigen, wie extrem das jeweilige Ereignis ist – ob es etwa statistisch alle 50, 100 oder sogar nur alle 1000 Jahre zu erwarten ist. Zusätzlich berechnen sie die Wahrscheinlichkeit in einer hypothetischen Welt ohne Klimawandel. Der Vergleich der Ergebnisse zeigt, ob ein bestimmtes Extremereignis mit dem Klimawandel wahrscheinlicher geworden ist oder ob die Erderwärmung in diesem Fall keinen Einfluss hatte.

Eine Welt der Extreme

Häufige Extremereignisse stellen Länder weltweit vor gewaltige Herausforderungen – in der Stadt- und Landschaftsplanung, der Landwirtschaft und auch in der Medizin: Extreme Hitze kann vor allem für Ältere und chronisch Kranke lebensbedrohlich sein. Besonders prekär ist die Lage in Städten, da sich diese stärker aufheizen als umliegende Regionen. Hitzewellen, Dürren und Waldbrände erhöhen den Ozon- und Schadstoffanteil in der Luft und damit das Risiko für Atemwegserkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Auch Stress, Ängste und Depressionen als Folge von Extremereignissen nehmen zu.

Die Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch veröffentlicht jedes Jahr den Globalen Klima-Risiko-Index, basierend auf einer Datenbank des Rückversicherers Munich Re sowie Informationen des Internationalen Währungsfonds. Er vergleicht die in den verschiedenen Ländern durch Extremereignisse verursachten Todeszahlen sowie die ermittelten Schadenssummen. Demnach starben zwischen 2000 und 2019 insgesamt mehr als 475.000 Menschen in direkter Folge von mehr als 11.000 Extremereignissen. Die von Versicherungen registrierten wirtschaftlichen Schäden beliefen sich kaufkraftbereinigt auf rund 2,56 Billionen US-Dollar. Entwicklungsländer sind dabei besonders gefährdet – jene Länder also, die zum Klimawandel am wenigsten beitragen. Ihnen fehlen oft die Mittel, um sich vor solchen Ereignissen zu schützen oder Naturkatastrophen aus eigener Kraft zu bewältigen. Nach Schätzungen der Weltbank könnte es bis zum Jahr 2050 mehr als 140 Millionen Klimaflüchtlinge geben (siehe GEOMAX 20).

Bilanz eines Hitzesommers

Im Jahr 2018 dokumentierten Meteorologinnen und Meteorologen in Deutschland das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In den Monaten zwischen April und Juli lagen die Temperaturen 2,9°C über dem Durchschnitt. Nachdem es im Januar noch heftig geregnet hatte, fiel in den Sommermonaten nur 61% der sonst üblichen Niederschlagsmenge, sodass im Oktober desselben Jahres 70% der Böden von Dürre betroffen waren. Insgesamt starben in jenem Jahr mehr als 1000 Menschen infolge der Hitze. Die monatelange Trockenheit ließ Wiesen und Felder verdorren. Waldbrände nahmen zu. Während Freibäder und Biergärten Rekordumsätze machten, verursachten massive Ernterückgänge Schäden von insgesamt drei Milliarden Euro. Niedrige Flusspegel führten zu Lieferengpässen und Preissteigerungen. Einige Energiekraftwerke mussten ihre Produktion drosseln, weil die Kühlung zum Problem wurde.

Wie kam es zu solch einer ungewöhnlichen Hitze, die nicht nur Deutschland, sondern große Teile von Europa im Griff hatte? War dieses Wetter noch „normal“ oder schon ein Zeichen für den Klimawandel? Die Klimaforscherin Friederike Otto und ihr Team am Environmental Change Institute an der Universität Oxford kamen zu dem Ergebnis, dass die Erderwärmung die Hitzewelle im Juli 2018 deutlich wahrscheinlicher gemacht hatte: Nach den Berechnungen der Forschenden war die Wahrscheinlichkeit für Dublin auf das Doppelte, für Oslo auf das Dreifache und für Kopenhagen sogar auf das Fünffache gestiegen. Anders ausgedrückt: Temperaturen, wie sie in Kopenhagen gemessen wurden, sind im aktuellen Klima alle sieben Jahre zu erwarten. In einer Welt ohne Klimawandel wären sie nur alle 35 Jahre aufgetreten.

Ana Bastos und ihre Kolleginnen und Kollegen am Jenaer Max-Planck-Institut für Biogeochemie haben in einer großangelegten Studie untersucht, wie sich die Trockenheit in den unterschiedlichen Regionen Europas auf das Pflanzenwachstum auswirkte. Beeinträchtigte die Dürre die Pflanzen in ihrer Fähigkeit, Kohlenstoffdioxid aus der Luft aufzunehmen und zu speichern? Für die Entwicklung des Weltklimas ist diese Frage entscheidend, denn die Landvegetation entzieht der Atmosphäre große Mengen dieses Treibhausgases (siehe GEOMAX 22). „Wir wissen momentan nicht, ob und in welchem Maße wir uns auch in Zukunft auf diese Ökosystemleistung verlassen können“, sagt Ana Bastos. „Möglicherweise gibt es bereits Ende dieses Jahrzehnts aufgrund von Klimaänderungen oder Entwaldung weniger CO2-Senken als heute.“ Schlimmstenfalls könnte die vertrocknende Vegetation sogar Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre abgeben und damit den Klimawandel verstärken – was dann wiederum zu häufigeren Dürren führt. Die Max-Planck-Forschenden möchten verstehen, wie es zu solchen Rückkopplungen kommt und wie sie sich verhindern lassen.

Die große Dürre in Europa

Um die europaweiten Auswirkungen des Hitzesommers 2018 zu simulieren, haben sie elf verschiedene Vegetationsmodelle herangezogen. Zunächst wurde ein virtuelles Gitter über das gesamte Untersuchungsgebiet gelegt, dessen Knotenpunkte jeweils 25 Kilometer voneinander entfernt waren. Für jeden dieser Punkte haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Klimadaten wie Temperatur, Niederschlag, Wind oder Sonneneinstrahlung in die Modelle eingespeist. Auch Angaben über Bodenbeschaffenheit und Pflanzencharakteristika flossen ein. Anhand all dieser Daten Parameter wie Wachstum, Fotosyntheseraten, Blattproduktion und Blattfall oder Vegetationsstress durch Wassermangel zu simulieren erfordert eine große Rechnerleistung. Ziel der aufwändigen Berechnungen war es, die Wasser- und Kohlenstoffbilanzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten abzubilden. Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse die Wirklichkeit bestmöglich wiedergeben, haben die Forschenden sie mit Daten aus der Satellitenbeobachtung und Fernerkundung verglichen. Wichtige Vergleichswerte lieferte auch FLUXNET, ein globales Netzwerk von Messstationen, die den Austausch von Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Energie zwischen der Biosphäre und der Atmosphäre registrieren.

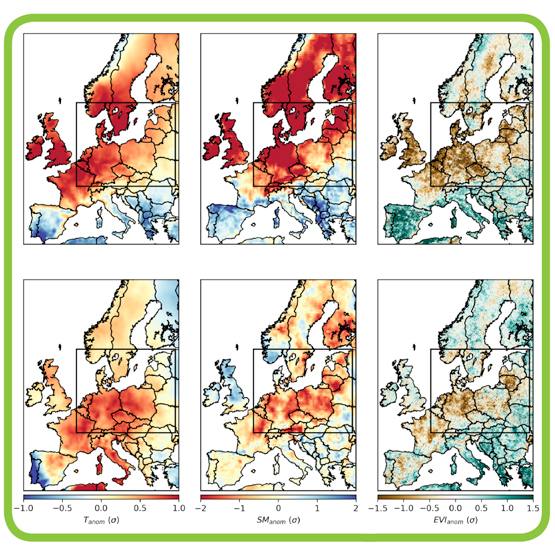

Die Studie der Jenaer Max-Planck-Forschenden zeigt umfassend, wie sich die Dürre im Sommer 2018 in Europa auswirkte (Abb. B): Der warme und sonnige Frühling führte im gesamten Untersuchungsgebiet zu einem früheren und üppigeren Pflanzenwachstum und damit zu einer gesteigerten Aufnahme von Kohlenstoffdioxid. Die Folgen für die Produktivität über das gesamte Jahr und die Netto-Kohlenstoffbilanz waren allerdings regional sehr unterschiedlich: „In Zentraleuropa hat durch das verstärkte Wachstum im Frühjahr der Wassergehalt im Boden stark abgenommen. Dadurch war im Sommer nicht mehr genügend Wasser verfügbar, um die pflanzliche Aktivität aufrecht zu erhalten. Die Ökosysteme litten somit noch stärker unter der Sommerdürre“, sagt Ana Bastos. Dieser Frühlingseffekt verstärkte die Dürre substanziell und erklärt ungefähr die Hälfte der sommerlichen Trockenheit. In Zentraleuropa wirkten sich die hohen Temperaturen im Frühjahr letztlich negativ auf die Produktivität der Ökosysteme aus und somit auch auf die Netto-Aufnahme von Kohlenstoffdioxid.

Abb. B: Vergleich zweier Hitzesommer. Die Sommer der Jahre 2018 (oben) und 2019 (unten) waren in Europa ungewöhnlich heiß und trocken. Die Karten zeigen (von links) die Anomalien bezüglich Temperatur (T; rot = wärmer, blau = kühler), Bodenfeuchtigkeit (SM; rot = trockener, blau = feuchter) und Vegetationsaktivität (EVI; braun = weniger aktiv) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1979 bis 2019.

© A. Bastos, MPI für Biogeochemie / CC BY-NC-SA 4.0

Anders war die Lage in Nordeuropa: In Skandinavien konnte das üppige Wachstum im Frühjahr die Verluste an Produktivität im Sommer ausgleichen, sodass die Ökosystemaktivität und die Netto-Kohlenstoffbilanz insgesamt neutral oder sogar leicht positiv waren. Die Forschenden erklären diesen Gegensatz mit der unterschiedlichen Vegetation: Während in Zentraleuropa Ackerflächen und Grasland dominieren, sind weite Teile Skandinaviens von Wäldern bedeckt. „Bäume nutzen Wasser etwas ökonomischer“, sagt Ana Bastos. „Wenn sie im Frühjahr stärker wachsen, verbrauchen sie zwar ebenfalls mehr Wasser. Dafür aber regulieren sie die Spaltöffnungen in ihren Blättern oft besser und verringern so die Verdunstung.“ Im Vergleich zu Gräsern oder Ackerpflanzen haben Bäume außerdem tiefere Wurzeln, mit denen sie in Dürreperioden das wenige noch vorhandene Wasser in größeren Tiefen erreichen. Die Wälder in Nordeuropa kamen dadurch mit der Dürre besser zurecht und konnten ihre Aktivität sowie die Fähigkeit, Kohlenstoffdioxid zu speichern, nahe an den normalen Werten halten. „Regionen mit vielfältigen und intakten Wäldern haben die Dürre von 2018 besser überstanden als Wiesen und Ackerland“, fasst Ana Bastos zusammen. „Wälder sind allerdings auch anfälliger für Schädlinge und Brände.“ Trotzdem müssten ihrer Meinung nach viele Landschaften umgestaltet werden, damit sie mit künftigen Klimaextremen besser zurechtkommen. „Es gibt Studien die zeigen, dass Ökosysteme widerstandsfähiger sind, wenn landwirtschaftliche Flächen von Wäldern aufgelockert werden. Für eine solche Umgestaltung brauchen wir eine ganzheitliche Planung, vor allem eine gemeinsame, europaweit koordinierte Land- und Forstwirtschaft.“ Die neue europäische Forststrategie im Rahmen des Green Deal (siehe Geomax 29), mit dem die EU ihre Netto-Emissionen von Treibhausgasen bis 2050 auf Null senken will, könnte ein erster Schritt werden.

Abbildungshinweise:

Titelbild: © picture alliance

Abb. A: Deutschland im Klimawandel © DWD (2021); www.dwd.de/klima

Abb. B: Vergleich zweier Hitzesommer © A. Bastos, MPI für Biogeochemie / CC BY-NC-SA 4.0

Kasten Hagelentstehung: © Zeichnung verändert nach eskp.de / CC BY 4.0; Foto: Christiane Heuser / pixelio.de

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX 25, Herbst 2021; Autorin: Elke Maier; Redaktion: Tanja Fendt