Die Sammlung enthält Aufgaben zu folgenden Themen:

Keeling-Kurve / Das weltweite CO2-Budget / Umwandlung von Kohlenstoffsenken in -quellen / Einfluss von El Niño / Schutz von Kohlenstoffsenken

Unterrichtsmaterial zum Geomax 30

linker Button: Aufgabensammlung; rechter Button: Anlage (Arbeitsblatt zur Aufgabe 4)

Eine Schwächung der Nordatlantischen Umwälzzirkulation könnte bis zum Jahr 2100 Folgekosten von mehreren Billionen Euro verursachen, da weniger Kohlenstoffdioxid vom Ozean aufgenommen wird und sich das Klima weiter erhitzt. Die Forschung zeigt, dass frühere Studien die Folgen der Abschwächung der nordatlantischen Umwälzströmung wahrscheinlich unterschätzt haben. Denn die geringere CO2-Aufnahme durch die Ozeane könnte zu häufigeren und extremen Wetterereignissen führen.

[Dauer des Videos: 3 min]

YouTube-Link: https://youtu.be/BoNA-C7fFoI

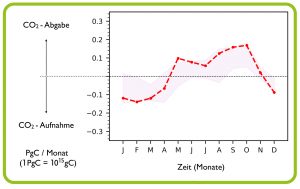

Die gestrichelte rote Linie zeigt den zeitlichen Verlauf der CO2-Aufnahme bzw. -Abgabe des Amazonasgebiets für das Jahr 2023. Der schattierte Bereich gibt die normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte (2003-2023) an. Die gestrichelte schwarze Linie ist die Netto-Null-Linie, d.h. CO2-Aufnahme und -Abgabe sind ausgeglichen. Von Januar bis April 2023 war die Kohlenstoffaufnahme höher als üblich. Das änderte sich im Mai, als der Regenwald begann, mehr CO2 freizusetzen, wobei die höchsten Werte im Oktober gemessen wurden. Da die CO2-Emissionen durch Brände innerhalb der normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte lagen, führen die Forschenden die Anomalie auf eine verringerte CO2-Aufnahme durch den Regenwald zurück.

© S. Botía, MPI für Biogeochemie / CC BY 4.0

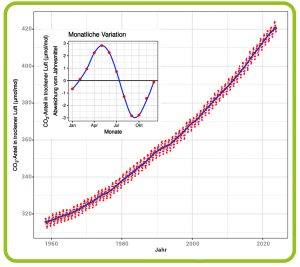

Im Jahr 1958 installierte der amerikanische Chemiker Charles D. Keeling ein Messgerät für Kohlenstoffdioxid (CO2) auf dem Vulkan Mauna Loa auf der Insel Hawaii. Das Gerät stand in rund 3.400 Metern Höhe, weit weg von störenden CO2-Quellen wie Industriegebieten. Keeling wollte den CO2-Gehalt der Atmosphäre bestimmen. Bis dahin gab es dazu nur ungenaue und widersprüchliche Daten. Daher war unklar, ob sich das Treibhausgas durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle in der Atmosphäre anreichert. Viele Forschende vermuteten, das dabei freigesetzte CO2 würde vom Ozean geschluckt. Die vom Menschen verursachte Erderwärmung war damals bloß eine Theorie.

Keeling machte zwei Entdeckungen: Zum einen stellte er fest, dass die CO2-Konzentration innerhalb eines Jahres schwankt und dem Vegetationszyklus auf der Nordhalbkugel folgt: Im Frühjahr und Sommer nimmt sie ab, während sie in der kälteren Jahreshälfte ansteigt. Zum anderen konnte er bald nachweisen, dass der durchschnittliche CO2-Gehalt in der Lufthülle der Erde tatsächlich von Jahr zu Jahr zunimmt. Die von Keeling begonnene und bis heute fortgesetzte Messreihe gilt als bedeutendster Umweltdatensatz des 20. Jahrhunderts (Abb. A). Sie zeigte zum ersten Mal, wie die Biosphäre im Rhythmus des jahreszeitlich bedingten Pflanzenwachstums CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt und wieder abgibt – und wie der Mensch das Klima des Planeten beeinflusst.

Abb. A: Keeling-Kurve. Die Abbildung zeigt die monatliche durchschnittliche CO2-Konzentration der Luft, gemessen auf dem Mauna Loa in einer Höhe von 3.400 Metern in den nördlichen Subtropen. Die Keeling-Kurve steigt nicht gleichförmig an, sondern schwingt im Verlauf des Jahres auf und ab. Jeweils am Ende des Frühjahrs klettert der Wert auf einen neuen Höchststand. Das liegt unter anderem daran, dass die Wälder der Nordhemisphäre im Winter nur wenig Fotosynthese betreiben und monatelang kaum CO2 aus der Luft aufnehmen, während Pflanzen und Böden einen Teil des zuvor aufgenommenen Kohlenstoffdioxids durch die Atmung wieder an die Atmosphäre abgeben. Der langfristige Trend hingegen geht hauptsächlich auf die anthropogen bedingten CO2-Emissionen zurück.

© Author: Oeneis; Data from Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography / CC BY-SA 4.0

Vor Beginn der Industrialisierung herrschte zwischen Aufnahme und Freisetzung von Kohlenstoffdioxid im langfristigen Mittel ein Gleichgewicht. Der Mensch aber stört diese Balance, vor allem durch die Nutzung fossiler Rohstoffe, die heutzutage fast 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht. Die restlichen zehn Prozent gehen auf das Konto veränderter Landnutzung. Dazu zählen die Umwandlung von Wäldern, Grasländern oder Mooren in landwirtschaftliche Nutzflächen und die Verwendung von Holz als Brennstoff, aber auch Siedlungs- und Straßenbau. Zu Beginn der industriellen Revolution waren die daraus resultierenden Emissionen sogar größer als jene aus dem Verbrennen fossiler Rohstoffe. Erst im Zuge des starken weltweiten Wirtschaftswachstums nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Öl, Gas und Kohle zur bedeutendsten CO2-Quelle.

Die Erderwärmung durch die anthropogenen CO2-Emissionen wäre heute noch viel höher, gäbe es keine Ökosysteme, die einen Teil des Kohlenstoffdioxids aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern. Wie das funktioniert und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, untersucht das Team von Sönke Zaehle, Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen die Kohlenstoffbilanzen von Landökosystemen. Sie wollen verstehen, wie etwa Wälder, Grasländer und Böden als Quellen und Senken von Treibhausgasen wirken und wie der Mensch und das Klima diese Ökosysteme beeinflussen. „In den vergangenen 60 Jahren haben Ozeane und Landökosysteme etwa die Hälfte der anthropogenen Kohlenstoffdioxid-Emissionen aus der Atmosphäre aufgenommen“, erklärt Sönke Zaehle (Abb. B). „Die Weltmeere nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf und lösen es in Form von Kohlensäure. Auf dem Land wirken Pflanzen und Böden als Kohlenstoffspeicher.“ Die Forschung von Sönke Zaehle ist Teil eines globalen Monitorings: Klimaforschende aus der ganzen Welt erstellen jedes Jahr eine Bilanz des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Sie beziffern im Global Carbon Report unter anderem die anthropogenen CO2-Emissionen auf der einen sowie die CO2-Aufnahme der Landbiosphäre und der Ozeane auf der anderen Seite.

Abb. B: Globales Kohlenstoffbudget 2023. Etwa die Hälfte des ausgestoßenen CO2 aus fossilen Energiequellen und Landnutzungsänderungen wird von Land- und Ozeansenken absorbiert, der Rest verbleibt in der Atmosphäre und trägt zum Klimawandel bei.

© Global Carbon Project; Data source: Friedlingstein et al. 2023 Global Carbon Budget 2023. Earth System Science Data. // CC BY 4.0; https://globalcarbonatlas.org

Bis heute gibt es noch keine Technologien, um Kohlenstoffdioxid in großem Maßstab aus der Atmosphäre zu entfernen. Um den Klimawandel einzudämmen, sind die natürlichen Senken daher von zentraler Bedeutung, denn ohne diese würde die doppelte Menge an CO2 in die Atmosphäre gelangen und die Erde noch schneller aufheizen. Doch die Senken sind zunehmend bedroht – durch menschliche Aktivitäten und auch durch den Klimawandel selbst. Im schlimmsten Fall kann die CO2-Abgabe die Aufnahme sogar übersteigen, sodass Pflanzen und Böden zur Netto-CO2-Quelle werden (s. Geomax 25). Das passierte etwa im Jahr 2023 – bis dahin das heißeste jemals aufgezeichnete Jahr, als die Netto-Kohlenstoffaufnahme an Land zeitweise sogar zusammenbrach: Pflanzen und Böden wandelten sich von Kohlenstoffsenken in -quellen.

Menschliche Aktivitäten wie Abholzung, Brandrodung oder die Trockenlegung von Feuchtgebieten, 2020 aber auch Urbanisierung und die Versiegelung von Böden zerstören wertvolle Kohlenstoffspeicher. Der Klimawandel fördert Hitze, Dürren, Brände und Überschwemmungen, die das Pflanzenwachstum beeinträchtigen und CO2 aus dem Boden freisetzen. Die weltweite landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt heute rund fünf Milliarden Hektar – fast 40 Prozent der globalen Landoberfläche. Insbesondere in den Tropen und in anderen Ländern mit starkem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum haben Landwirtschaft und Holznutzung stark zugenommen. So geraten die natürlichen Kohlenstoffreservoirs immer mehr unter Druck. In Südostasien werden Wälder vor allem für den Anbau von Ölpalmen und Kautschukbäumen großflächig gerodet, in Westafrika für Kakaoplantagen. Im Amazonasgebiet gilt die Produktion von Rindfleisch, Soja und Zuckerrohr als Haupttreiber der Entwaldung (s. Geomax 24).

Forschungsgruppenleiter Santiago Botía und sein Team am Max-Planck-Institut für Biogeochemie konzentrieren sich unter anderem auf den Amazonas-Regenwald, der mehr als die Hälfte des weltweit noch verbliebenen tropischen Regenwalds ausmacht. Die Forschenden möchten herausfinden, welche Rolle der Wald als Kohlenstoffsenke spielt, was seine Speicherkapazität beeinflusst und welche Prozesse sich auf den Gehalt von CO2, Methan und Lachgas in der Atmosphäre auswirken. Um die Kohlenstoffflüsse nachzuverfolgen, kombinieren sie Messungen von Treibhausgasen an Bodenstationen oder per Flugzeug mit Computersimulationen, die den Gastransport in der Atmosphäre abbilden. Wichtige Messdaten liefert das 325 Meter hohe Amazon Tall Tower Observatory (ATTO) mitten im brasilianischen Regenwald (s. Titelbild). Ziel ist es, Quellen und Senken von Kohlenstoff im Amazonasgebiet zu bestimmen.

„Grundsätzlich gilt der Amazonas-Regenwald als Kohlenstoffsenke“, sagt Santiago Botía, „Doch es gibt Hinweise, dass diese Senke durch menschliche Eingriffe sowie klimabedingten Trockenstress schwächer geworden ist.“ Eine wichtige Rolle dabei spielt El Niño (s. Kasten). El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, das die Folgen des menschengemachten Klimawandels wie Hitzewellen, Dürren oder extreme Niederschläge verstärken kann. Botía und sein Team haben gezeigt, dass die Dürre im Jahr 2023 das Pflanzenwachstum und damit die Kohlenstoffspeicherung beeinträchtigt hat (Abb. C): „Während eines El Niño wird insbesondere in den Tropen weniger Kohlenstoff gebunden und infolgedessen ist der CO2-Anstieg in der Atmosphäre in der Regel höher als in anderen Jahren“, sagt der Max-Planck-Forscher. Als weiteres Beispiel nennt er den starken El Niño in den Jahren 2015 und 2016. „Damals gab es viele Feuer, die zahllose Bäume vernichtet haben, zusätzlich hat der Wald wegen Hitze und ausbleibender Regenfälle weniger CO2 aufgenommen.“

Abb. C: Wenn der Regenwald zur CO2-Quelle wird. Die gestrichelte rote Linie zeigt den zeitlichen Verlauf der CO2-Aufnahme bzw. -Abgabe des Amazonasgebiets für das Jahr 2023. Der schattierte Bereich gibt die normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte (2003-2023) an. Die gestrichelte schwarze Linie ist die Netto-Null-Linie, d.h. CO2-Aufnahme und -Abgabe sind ausgeglichen. Von Januar bis April 2023 war die Kohlenstoffaufnahme höher als üblich. Das änderte sich im Mai, als der Regenwald begann, mehr CO2 freizusetzen, wobei die höchsten Werte im Oktober gemessen wurden. Da die CO2-Emissionen durch Brände innerhalb der normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte lagen, führen die Forschenden die Anomalie auf eine verringerte CO2-Aufnahme durch den Regenwald zurück.

© S. Botía, MPI für Biogeochemie / CC BY 4.0

Dass El Niño dabei auch zu Veränderungen der jährlichen Wachstumsrate des CO2-Gehalts in der Atmosphäre führen kann, belegt eine gemeinsame Studie von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie und der Universität Leipzig: Langzeitdaten hatten gezeigt, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre zwischen 1959 und 2011 phasenweise besonders stark angestiegen war. Als Ursache vermutete man langfristige klimabedingte Veränderungen des Kohlenstoffkreislaufs und damit des globalen Klimasystems. Die Forschenden überprüften diese Annahme anhand von Computersimulationen – und kamen zu einem anderen Ergebnis: Der hohe Anstieg lässt sich allein mit dem vermehrten Auftreten von El Niño-Ereignissen in den 1980er- und 1990er-Jahre erklären. Hierunter fallen auch die extremen El Niño-Phasen von 1982/83 und 1997/98, die starke Dürren und Hitzewellen in den Tropen mit sich brachten. Während dieser Phasen nahm der CO2-Gehalt in der Atmosphäre überraschend schnell zu. Die schnelle Zunahme hängt damit zusammen, dass während der El Niño-Phasen (aber auch anderer klimatischer Extremereignisse) gehäuft auftretende Brände und andere Störungen schnell viel Kohlenstoff freisetzen – und so die langfristige, vergleichsweise langsame Kohlenstoffaufnahme der ungestörten Ökosysteme kompensieren. In der Ökologie ist dies bekannt als die sogenannte „slow-in, fast-out-Dynamik“ des Kohlenstoffkreislaufs. Die langfristige Konsequenz davon ist, dass sich Veränderungen in der Häufigkeit von El Niños auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre auswirken und so eine Rückkopplung zum Klimawandel verursachen können.

Das Team von Sönke Zaehle möchte mit seiner Arbeit vor allem dazu beitragen, künftige Klimamodelle zu verbessern: „Um verlässlichere Prognosen für die Zukunft zu machen, ist es entscheidend, die räumliche und zeitliche Dynamik der Kohlenstoffsenken möglichst genau zu kennen“, sagt Zaehle. Das gilt auch für Strategien, die auf Klimaneutralität abzielen: Der europäische „Green Deal“ etwa, der Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 anstrebt (s. Geomax 29), kalkuliert die Kohlenstoffaufnahme durch Landökosysteme wie Wälder mit ein. Doch auch in unseren Breiten verlieren Wälder zunehmend ihre Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern: Im Jahr 2022 etwa wurden in Europa rekordverdächtige Temperaturen gemessen. Fast 30 Prozent des Kontinents – insgesamt rund drei Millionen Quadratkilometer – waren von einer schweren Sommertrockenheit betroffen. Ein Forschungsteam unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie wies nach, dass die Netto-Kohlenstoffaufnahme der Biosphäre in diesem Gebiet stark verringert war. Einige Wälder in Frankreich setzten im Sommer durch Trockenstress und Waldbrände sogar Kohlenstoff frei. „Solche temporären Schwankungen der Kohlenstoffsenken werden bislang kaum berücksichtigt“, sagt Zaehle. Ein Ziel des europäische Erdbeobachtungsprogramms Copernicus ist es daher, die Kohlenstoffbilanz kontinuierlich zu überwachen.

Studien wie die der Jenaer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen, wie fragil die natürlichen Kohlenstoffsenken sind. Dass wir uns auch weiterhin auf sie verlassen können, ist keineswegs sicher: „Inwieweit die terrestrischen Kohlenstoffsenken ihre Funktion als Klimapuffer in Zukunft noch erfüllen können, ist unklar“, sagt Santiago Botía. „Bei der derzeitigen globalen Erwärmung sind extreme Dürrejahre häufiger zu erwarten und werden wohl Teil der neuen Normalität“. Es ist daher entscheidend, dass wir uns auf diese Veränderungen vorbereiten und die Funktion der Ökosysteme erhalten. „Wichtig ist, die natürlichen Kohlenstoffsenken zu stärken – zum Beispiel durch Aufforstung von Wäldern, die Wiedervernässung von Mooren und eine nachhaltige Landwirtschaft, die den Kohlenstoffgehalt von Böden erhöht und weniger Treibhausgase produziert“, sagt Sönke Zaehle. „Neben dem Erhalt der natürlichen Senken ist aber eine Reduzierung der fossilen Emissionen unerlässlich, um den Klimawandel zu stoppen. Jede Tonne Kohlenstoffdioxid, die wir vermeiden, zählt.”

Die sogenannte El Niño-Südliche Oszillation (ENSO) ist ein gekoppeltes Zirkulationssystem von Ozean und Atmosphäre im tropischen Pazifik. Normalerweise schieben die Passatwinde das Oberflächenwasser entlang des Äquators von der Westküste Südamerikas in Richtung Südostasien. Dort steigt der Meeresspiegel infolgedessen um gut einen halben Meter an. Vor Südamerika erzeugt diese westwärtige Strömung einen Sog, der kaltes Tiefenwasser zur Oberfläche strömen lässt. Das kalte Wasser heizt sich auf dem Weg nach Westen auf, was vor Südostasien für starke Verdunstung und ein regenreiches Klima sorgt. Etwa alle fünf Jahre passiert es, dass sich die Passatwinde aufgrund von Veränderungen der Luftdruckverhältnisse über dem Pazifik abschwächen oder ihre Richtung sogar umkehren. Dadurch strömt warmes Wasser aus dem Westpazifik nach Osten. An der sonst trockenen Westküste Südamerikas kommt es dadurch zu starken Niederschlägen, während in Südost-asien weniger Regen fällt. Weil das Phänomen seinen Höhepunkt typischerweise um Weihnachten erreicht, wird es El Niño, spanisch „das Christkind“, genannt.

Abbildungshinweise:

Titelbild: © P. Papastefanou / MPI-BGC

Abb. A: © Author: Oeneis; Data from Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography / CC BY-SA 4.0

Abb. B: © Global Carbon Project; Data source: Friedlingstein et al. 2023 Global Carbon Budget 2023. Earth System Science Data. // CC BY 4.0; https://globalcarbonatlas.org

Abb. C: © S. Botía, MPI für Biogeochemie / CC BY 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 30, Februar 2025; Text: Tim Kalvelage; Redaktion: Elke Maier, Tanja Fendt

Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren: Dürren und Starkregen im Wechsel beeinflussen die Qualität unseres Grundwassers, weil die ausgetrockneten Böden das Regenwasser schlechter filtern. Ein Gespräch mit Gerd Gleixner vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.

Themen im Podcast:

min 1:50 Wie gefährden Extremereignisse unser Trinkwasser?

min 2:50 Standorte für die Probenentnahme

min 4:14: Verwendete Messtechniken

min 5.24: Ergebnisse der Forschung

mih 6.30: Auswirkung des Hitzejahres 2018

min 8:08: Welche Stoffe gelangen ins Trinkwasser?

min 11:00: Auswirkungen / Folgerungen

min 13:40: Nächste Schritte in der Forschung

Zum Podcast (16 min) vom 6. Februar 2025 © detektor.fm / Max-Planck-Gesellschaft

Hintergründe zur Langzeitstudie

Foto: © Drbouz / istock

2050 will Europa der erste klimaneutrale Kontinent sein und – gemäß des „Green New Deal“ der Europäischen Kommission (s. Geomax 29) – bereits bis zum Jahr 2030 die Netto-Treibhausgas-Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 gesenkt haben. Das betrifft vor allem den Kohlenstoffdioxidausstoß, denn CO2 ist mit fast 90 Prozent mengenmäßig das bedeutendste klimaschädliche Gas. Um auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas dann weitgehend verzichten zu können, muss vor allem die Industrie neue Wege gehen, sowohl für die Energieversorgung als auch für die Rohstoffbasis der chemischen Industrie. Eine gewaltige Herausforderung – für die es aber raffinierte Lösungen gibt. Zum Beispiel „Carbon2Chem“: Aus Abgas werde Rohstoff!

Im Jahr 2022 lag der Kohlenstoffdioxid-Anteil in der Luft bei rund 417 ppm und damit rund 40 Prozent höher als in vorindustrieller Zeit. Das Gas gehört zur natürlichen Atmosphäre der Erde, denn es entsteht seit Urzeiten als Nebenprodukt bei der Zellatmung der meisten Lebewesen, beim Zerfall toter Organismen und wird außerdem bei Vulkanausbrüchen freigesetzt. Den kontinuierlichen Ausstoß kompensieren Prozesse, die Kohlenstoffdioxid in großem Maßstab verbrauchen, wie die Fotosynthese von grünen Pflanzen und bestimmten Bakterienarten. Oder solche, die CO2 speichern, wie die Ozeane, Wälder und Moore es tun. Auch die Bildung von Erdöl, Erdgas und Kohle aus abgestorbenem organischem Material verringert den CO2-Gehalt der Erdatmosphäre. Doch durch die massenhafte Verbrennung dieser fossilen Energieträger wurde das sensible Gleichgewicht gestört. Und so steigt der CO2-Gehalt der Atmosphäre mit zunehmender Industrialisierung rund um den Globus stetig weiter an (s. Geomax 22).

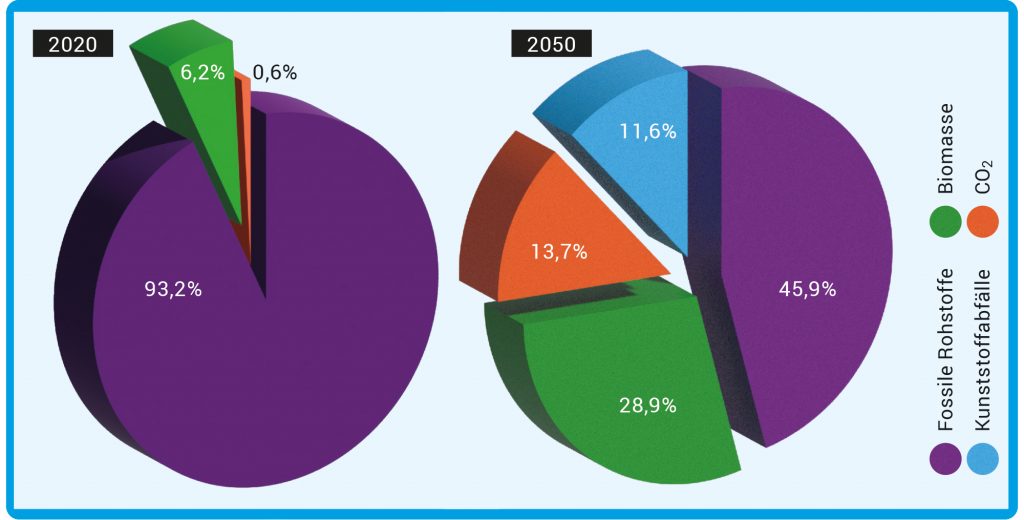

Abb. A: Mögliche Rohstoffbasis der Zukunft. Nach einer Modellrechnung könnte bis 2050 die Chemieindustrie in Deutschland 61 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 2020 freisetzen. Dafür ist mit einem rund vierfachen Strombedarf im Jahr 2050 zu rechnen. Nötig wären hohe Investitionen für neue Verfahren, und auch die Rohstoffbasis müsste massiv umgebaut werden: Biomasse, Kunststoffabfälle und CO2 müssten mehr als die Hälfte der fossile Rohstoffe ersetzen. Möglich wäre auch die Senkung der Emissionen auf nahe Null – mit einem entsprechend höheren Bedarf an Strom usw.. Zur Vergleichbarkeit der verschiedenen Rohstoffe werden in den Diagrammen die eingesetzten Mengen auf den Kohlenstoffgehalt bezogen.

© Quelle: DECHEMA & FutureCamp: ROADMAP CHEMIE 2050. 2019, S. 76. ISBN: 978-3-89746-223-6

In Deutschland sind seit 1990 die Treibhausgasemissionen fast kontinuierlich um 46 Prozent gesunken: von 1.251 auf 674 Millionen Tonnen pro Jahr. Nach der Energiewirtschaft hat die Industrie den zweitgrößten Anteil daran. Vor allem zwischen 2018 und 2023 war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen – bedingt durch den geringeren Einsatz fossiler Brennstoffe, insbesondere von Erdgas und Steinkohle. Doch das reicht bei weitem nicht aus. Zudem beruht die Rohstoffbasis der chemischen Industrie noch immer zu über 90 Prozent auf fossilen Quellen, was sich für eine deutliche Reduktion der Treibhausgase bis 2050 drastisch ändern müsste (Abb. A).

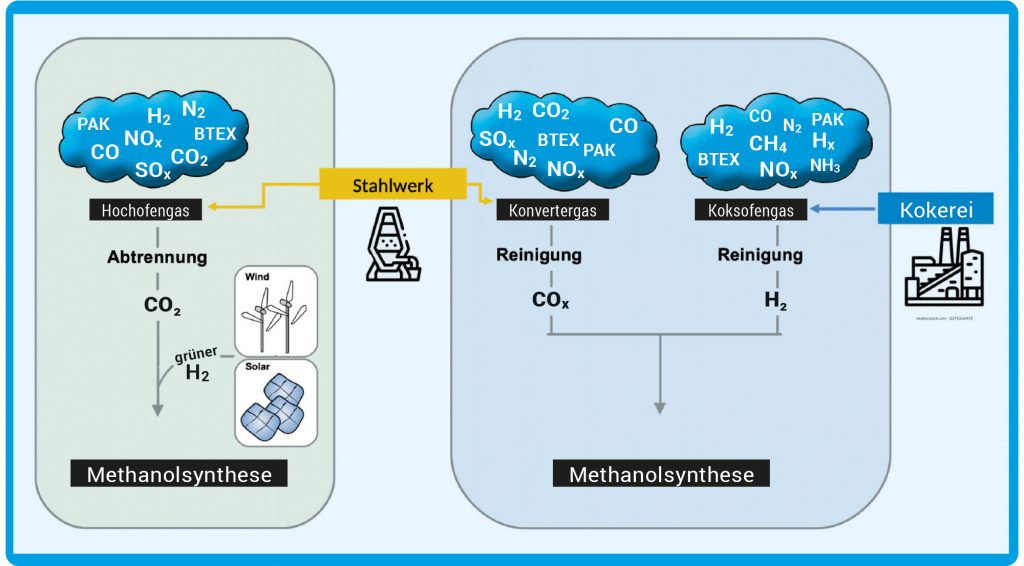

Ließe sich das eine nicht mit dem anderen kompensieren? Industriell anfallendes klimaschädliches CO2 als Quelle für Rohstoffe nutzen und somit in die Wertschöpfungskette zurückführen? Genau das wird im Rahmen von Carbon2Chem erforscht – einem Grundstein künftiger „Carbon Capture and Use Technologien“ (CCU). Carbon2Chem ist ein Verbundprojekt des Stahlkonzerns thyssenkrupp, des Max-Planck-Instituts für Chemische Energiekonversion sowie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik und 14 weiteren Partnern. In der Pilotanlage auf dem Gelände des größten Stahlwerks Europas in Duisburg filtern die Forschenden aus den Hochofenabgasen Kohlenstoffmonoxid und -dioxid heraus, führen es mit Wasserstoff zusammen und erzeugen in einer katalytischen Reaktion daraus Methanol.

Warum gerade Methanol? Das hat mehrere Gründe. Zum einen lassen sich aus dem kleinsten Alkoholmolekül leicht weitere chemische Grundstoffe herstellen. Zum anderen kann Methanol direkt als Kraftstoff genutzt werden. Nicht nur für Autos, wie etwa in Brasilien, sondern auch für Mobilität in Bereichen, in denen Elektroantriebe noch keine Alternative sind – zum Beispiel bei XXL-Containerschiffen. Die 350 Meter lange, 45 Meter breite und 60.000 PS starke „Ane Maersk“ hat Platz für 16.600 Container und ist das erste Schiff ihrer Art, das nun mit grünem Methanol statt mit umweltschädlichem Schweröl über die Ozeane fährt.

Für Forschende wie Holger Ruland vom Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion hat der Alkohol einen weiteren Pluspunkt, denn kaum ein katalytisches Verfahren ist so gut untersucht wie die Methanolsynthese. Bereits 1923 gelang es dem Chemiker Matthias Piers, den Alkohol großtechnisch aus Synthesegas (CO + H2) im Hochdruckverfahren an Zinkoxid-Chromoxid-Katalysatoren herzustellen. Noch heute gehört dies zu den „Top Five“ der katalytischen Verfahren. Bisher wurde das Synthesegas dafür durch Kohlevergasung oder aus Erdgas gewonnen. „Man kennt also die Gaszusammensetzung recht gut und weiß, wie man es aufreinigen muss. Auch an den Katalysatoren wurde inzwischen viel optimiert“, sagt Ruland, der nun Kupfer-Zink-Katalysatoren dafür einsetzt.

Abb. B: Möglichkeiten der Abgasverwertung. Links: Hochofengas enthält von allen Abgasen die höchste CO2-Menge. Das CO2 muss abgetrennt und danach mit H2 angereichert werden. Rechts: CO-reiches Konvertergas und H2-reiches Koksofengas werden gereinigt und gemischt. Die größte Herausforderung dabei sind Spurengase, die den Katalysator schädigen können. Die Erzeugung des H2 sollte mit erneuerbaren Energiequellen erfolgen, um eine positive Kohlenstoffbilanz zu erhalten. (BTEX: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole. PAK: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)

© Verändert nach Chem. Ing. Tech. 2018, 1419 ff. / https://doi.org/10.1002/cite.201800017 / CC BY-NC 4.0

Die heißen Abgase aus dem Stahlwerk in Duisburg (s. Titelbild) dürfen natürlich schon heute nicht mehr einfach in die Luft geblasen werden. Das wäre im Grunde auch Verschwendung. Durch ein verzweigtes System aus zum Teil mannshohen Rohren werden sie über das Werksgelände geleitet, zum Teil in den Prozess direkt wieder eingespeist, weil sie noch viel Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff enthalten. Alle anderen Gase werden herausgefiltert und zum werkseigenen Gaskraftwerk geleitet, wo sie final verbrannt werden – um Strom für das Werksgelände zu erzeugen. Für das Carbon2Chem-Pilotprojekt wird das wertvolle Gasgemisch (Hochofengas, s. Abb. B) aber direkt hinter dem Hochofen abgezwackt. Neben CO, CO2 und H2 enthält es etliche Kohlenwasserstoffe, Stickstoff und Ammoniak. Mehr als 500 Verbindungen insgesamt, viele davon nur im niedrigen ppb-Bereich und noch längst nicht alle sind analysiert. Was genau drin ist, hängt davon ab, welches Erz und welche Kohle zur Stahlherstellung verwendet wird. Damit die Methanol-Produktion später einmal in großem Maßstab und kontinuierlich laufen kann, ist es notwendig zu wissen, welche Verbindungen man unbedingt vorher herausfiltern muss, damit der Katalysator nicht streikt. Denn im Idealfall sollte seine Aktivität über mehrere Jahre nicht nachlassen. „Mehr als 100 ppb Schwefel – in welcher Form auch immer – machen Probleme, denn das Element setzt sich auf die Kupfer-Zink-Grenzflächen und vergiftet so den Katalysator“, erklärt Ruland. Die Oberfläche des Kats verliert dadurch die aktiven Zentren, an denen die Synthese stattfinden kann.

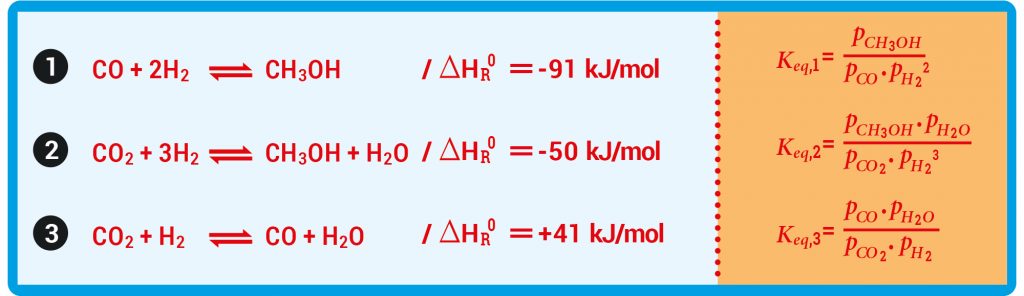

Für die Methanolsynthese können Gemische aus CO und CO2 eingesetzt werden, da beide Kohlenstoffoxide mit Wasserstoff in einer exothermen Reaktion den Alkohol bilden (Abb. C). Nach dem Prinzip von Le Chatelier lässt sich das Gleichgewicht durch Optimierung von Druck und Temperatur zugunsten des Produktes weit nach rechts verschieben. „Bei den üblichen kupferbasierten Katalysatoren geht das am besten bei 50 bis 100 bar und 240 bis 260 °C. Doch je mehr CO2 im Gasgemisch ist, desto ungünstiger ist es für das thermodynamische Gleichgewicht“, sagt Ruland (s. Erklärung in Abb. C). Man erhält also etwas weniger Methanol pro Reaktor-Durchgang, was aber durch Rückführung der Gase in den Prozess wieder ausgeglichen werden kann. Unter optimalen Bedingungen entsteht dann zu 99 Prozent reines Methanol, das zum Abschluss, je nach gewünschtem Reinheitsgrad, ein- oder zweimal destilliert wird.

Abb. C: Herstellung von Methanol aus Synthesegas Methanol wird im Wesentlichen aus CO2 gebildet, da die Hydrierung von CO2 viel schneller abläuft als von CO. Die Reaktionen (1) und (2) sind durch die Reaktion (3) gekoppelt, die ebenfalls stattfindet und katalysiert wird. Die Hinreaktionen sind in den Gleichungen 1 und 2 exotherm, in Gleichung 3 endotherm. Temperaturerniedrigung und Druckerhöhung begünstigen in den Reaktionen (1) und (2) die Methanolbildung. Da alle drei Reaktionen des Reaktionsnetzwerkes die Gleichgewichtslage beeinflussen, spielt auch die Reaktion (3) eine wichtige Rolle: Je mehr CO2 im Gas enthalten ist, desto mehr Wasser wird über die Reaktion (3) gebildet und verringert dadurch entsprechend der Gleichgewichtskonstante Keq,2 noch zusätzlich den im Gleichgewicht möglichen Methanolanteil. Ein höherer CO-Anteil im Gas hat den gegenteiligen Effekt. (pi: Partialdruck der Komponente i)

© MPG // HNBM

Für die Stahlherstellung wird Eisenerz, ein Gemenge von Eisenoxiden (Magnetit und Hämatit) und -carbonat (Siderit), zunächst zu einem Sinterkuchen „verbacken“ und dann in grobe Stücke zerbrochen. Zeitgleich wird in der Kokerei Kohle in Koks, also fast Hochofengas reinen Kohlenstoff, umgewandelt. Dabei entsteht das Koksofengas, was zusammen mit dem Konvertergas für die Methanolsynthese verwendet werden kann (s. Abb. B). Koks dient später im Hochofen zusammen mit Kohlenstoffmonoxid als Reduktionsmittel für die Eisenoxide. Im Rahmen der grünen Transformation sollen dieser Prozess, der extrem viel CO2 erzeugt, sowie die Energieversorgung der Stahlwerke baldmöglichst durch Direktreduktion mittels grünem Wasserstoff ersetzt werden. Auch wenn die Stahlherstellung irgendwann beinahe „grün“ sein wird, macht es trotzdem Sinn, Carbon2Chem hier zu erproben und anzuwenden. Denn es gibt es noch einen zweiten Prozess beim „Stahlkochen“: Wenn das Roheisen mit Stahlschrott verschmolzen wird – in der sogenannten Konverter-Route – wird ebenfalls CO2 freigesetzt, wenn auch weit weniger. Und dieser Anteil wird sich nicht vermeiden lassen.

Aus Synthesegas lassen sich nicht nur Methanol herstellen, sondern auch höhere Alkohole und beispielsweise auch Methan – mit Hilfe von Nickelkatalysatoren. Das ist quasi „nachhaltiges“ Erdgas. Klar kann man das zur Energiegewinnung einfach „verheizen“, was nicht sonderlich klimafreundlich wäre. Methan ist jedoch, ebenso wie Wasserstoff, auch ein möglicher Zwischenspeicher für erneuerbare Energien. Über die Fischer-Tropsch-Synthese sind zudem langkettige Kohlenwasserstoffe zugänglich: Alkane und Alkene, die für die Kunststoffindustrie interessant sind. Und Oxomethylenether, eine Art Dieselderivat, das aber rußfrei verbrennt.

Das Hochofengas enthält neben CO2 auch etwa 50 Prozent Stickstoff. Auch der lässt sich nutzen und mit Wasserstoff im Haber-Bosch-Verfahren zu Ammoniak umsetzen, einem weiteren begehrten Grundstoff (s. Techmax 10). „Das passt zwar auf den ersten Blick nicht zum Carbon2Chem-Gedanken. Aber Ammoniak wird mit Kohlenstoffdioxid weiter zu Harnstoff umgesetzt, und so erzielt man dann auch einen CO2-Minderungseffekt“, erklärt Holger Ruland. 80 Prozent der weltweiten Ammoniakproduktion werden in Salpetersäure umgewandelt. „Ohne die daraus erzeugten Düngemittel hätte sich die Weltbevölkerung nicht so rasant entwickeln können, weil nicht ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung gestanden hätten“, sagt Holger Ruland.

Wenn der Hochofen durch Direktreduktion ersetzt wird, ändert sich natürlich die Gasverfügbarkeit am Stahlwerk. „Wir müssen deshalb für die Übergangsperioden gut planen, um dann noch wirtschaftlich Methanol am Standort erzeugen zu können.“ Ob es rentabel ist, wird letztlich auch davon abhängen, wieviel überschüssiger Strom aus Solar- und Windkraftanlagen, der nicht gespeichert werden kann, pro Jahr zur Verfügung stehen wird. „Ein industrieller Prozess läuft üblicherweise 8.000 Stunden pro Jahr kontinuierlich. Das wird in einem erneuerbaren System so sicher nicht möglich sein. Sind es aber nur 1.000 Stunden, wäre das unwirtschaftlich.“ Teilweise ließe sich das über Zwischenspeicher abpuffern. Sprich: Indem man den Überschussstrom schon mal nutzt, um grünen Wasserstoff auf Vorrat zu produzieren. Denn Strom, der aus Kohle oder Erdgas kommt, für die Methanolsynthese zu verwenden, wäre nicht nachhaltig und der Kohlenstoffkreislauf wäre nicht geschlossen.

Die Pilotanlage in Duisburg erzeugt pro Tag bereits 50 Liter Methanol. Demnächst soll ein Scale-up in eine größere Anlage erfolgen, die schon im Tonnen-Maßstab arbeiten wird. Und wenn alles gut läuft, könnte das Verfahren vielleicht schon in fünf Jahren industriell eingesetzt werden. Damit ließe sich, wie Holger Ruland meint, der Methanol-Markt „regelrecht fluten“. Vorausgesetzt natürlich, der Preis für das Produkt stimmt! Und der hängt unter anderem davon ab, wie teuer der grüne Wasserstoff für die Herstellung des Methanols ist und wie hoch die CO2-Abgabe sein wird, die nicht nachhaltige Produkte verteuert. Ein ebenso komplexes wie hochpolitisches Thema.

Dass es für Umweltprobleme gute Lösungen gibt, zeigt ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Gesundheitsschädliche Schwefelgase, die bei der Verbrennung von Kohle und Müll entstehen, werden seit 1983 durch Rauchgas-Entschwefelungsanlagen (REA) aus den Abgasen von Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen herausgewaschen und in Calciumsulfat umgewandelt. Dieser REA-Gips deckt den Gipsbedarf der Baubranche derzeit zu 40 Prozent. „Sulfur Capture and Use“ sozusagen, lange bevor es den Begriff gab. Zweites Beispiel: Das Ozonloch. 1985 wurde es erstmals über dem Südpol entdeckt und bereits zwei Jahre später die Ursache dafür erkannt. Bereits 1987 unterzeichneten 197 Staaten das Montreal-Protokoll und verpflichteten sich, Produktion und Verbrauch der acht wichtigsten Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) drastisch zu reduzieren. Inzwischen verkleinert sich das Ozonloch über der Antarktis merklich und Forschende gehen davon aus, dass es in 50 bis 100 Jahren wieder ganz geschlossen sein wird.

„In beiden Fällen waren die Verursacher punktuell und deshalb auch gut abzustellen. Das Zuviel an Kohlenstoffdioxid entsteht jedoch überall“, betont Holger Ruland. „Deshalb wird ein vielfältiger Mix von Technologien nötig sein, um CO2 sowohl zu vermeiden, als auch zu verwerten und zu lagern.“ Auch Carbon Capture and Storage (CCS) wird aus seiner Sicht Teil der Lösung sein. „Vor allem an Standorten, an denen es keine Industrieansiedlungen gibt, die das Gas nutzen könnten, macht es Sinn, es zu verflüssigen und in unterirdische Kavernen zu pumpen. Am besten dort, wo man früher Erdgas herausgeholt hat.“

CCU-Technologien voranzutreiben, meint Ruland, werde gerade in der Übergangszeit wichtig sein, bis es tatsächlich gelingt, einen geschlossenen Kreislauf herzustellen. In dieser Phase gilt es, alle anderen chemischen Verfahren, die jetzt noch auf fossilen Rohstoffen basieren, zu prüfen und umzustellen, um die Kohlenstoffverwertungskette wirklich nachhaltig zu machen. Auf lange Sicht wird man auch um Direct Air Capture (DAC) nicht herum kommen. Auch wenn es aktuell noch nicht wirklich rentabel ist. Ein kniffliges Problem: Zwar führen 417 ppm schon jetzt zu dramatischen Klimaveränderungen auf der Erde. Neben 78,08 Prozent Stickstoff, 20,95 Prozent Sauerstoff und rund einem Prozent an Edelgasen und anderen, wirken die 0,04 Prozent Kohlenstoffdioxid jedoch wie ein „Spurenelement“. Und dies über Absorber aus dem Gasgemisch gezielt herauszufischen, ist eine technische Herausforderung. Aber keine unlösbare! In Island wurde im Mai 2024 „Mammoth“, die weltweit größte Anlage für Direct Air Capture and Storage (DAC+S) in Betrieb genommen. Der „CO2-Sauger“ des Schweizer Unternehmens Climeworks, das aus einem Spin-off der Eidgenössischen Hochschule Zürich entstanden ist, soll pro Jahr 36.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid aus der Luft filtern und unterirdisch speichern. Der Strom für die sehr energieintensive Anlage wird übrigens zu 100 Prozent „grün“ erzeugt – durch Geothermie.

Das Carbon2Chem-Verfahren soll natürlich auch in anderen CO2-intensiven Industriezweigen angewendet werden – zum Beispiel bei der Zementherstellung oder der Müllverbrennung. Letztere wird nie aufhören, auch wenn die Menge der Abfälle, in Deutschland 2023 erstmals knapp unter die 400-Millionen-Tonnen-Marke fiel. 82 Prozent davon werden übrigens bereits jetzt „stofflich oder energetisch verwertet“. Sprich: recycelt oder verbrannt und die Abwärme für Fernwärme oder zur Stromerzeugung genutzt. Da Plastikmüll zum größten Teil aus Kohlenstoff besteht und deshalb ein wertvoller Rohstoff ist, wird auch an Verfahren für das chemische Recycling geforscht, um nicht-sortenreine Kunststoffabfälle wiederzuverwerten. Bis diese Verfahren im großen Maßstab angewendet werden können, wäre es aber auch schon ein nachhaltigerer Weg, „Plastikmüll zur Energieerzeugung zu verbrennen und das entstehende CO2 einzufangen und mit Hilfe von Carbon2Chem umzuwandeln“, sagt Holger Ruland.

Abbildungshinweise:

Titelbild © thyssenkrupp Steel Europe AG

Abb. A: © Quelle: DECHEMA & FutureCamp: ROADMAP CHEMIE 2050. 2019, S. 76. ISBN: 978-3-89746-223-6

Abb. B: © Verändert nach Chem. Ing. Tech. 2018, 1419 ff. / https://doi.org/10.1002/cite.201800017 / CC BY-NC 4.0

Abb. C: © MPG //HNBM

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

TECHMAX Ausgabe 35, Juli 2024; Text: Dr. Catarina Pietschmann; Redaktion: Dr. Tanja Fendt

Es klingt nach Science-Fiction: Durch riesige Spiegel im All, die Verdunkelung der Sonne oder die Imitation eines Vulkanausbruchs sollen die Folgen der globalen Klimakrise wenn nicht gestoppt dann doch zumindest gemindert werden. Solche Eingriffe ins natürliche Klimasystem werden unter dem Begriff „Climate Engineering“ zusammengefasst. Wissenschaftsjournalistin Alice Lanzke spricht mit Forscherin Ulrike Niemeier vom Max-Planck-Institut für Meteorologie über das Ausbringen von Sulfat-Aerosolen in der Stratosphäre und lässt sich die Chancen und Risiken der Methode erklären.

Audiodatei | 16 min, November 2023

© MPG / CC BY-NC-ND 4.0