Wer heute Informationen sucht, geht zuerst ins Internet. Warum auch nicht, hier wird schneller kommuniziert und jede Person kann selbst Inhalte bereitstellen – nie war es einfacher, andere für die eigene Sache zu mobilisieren. Aber ist das Ganze so demokratiefördernd, wie es scheint? Philipp Lorenz-Spreen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gibt Antworten zur Frage: Wie groß ist der Einfluss der sozialen Medien auf unseren gesellschaftlichen Diskurs und die politische Meinungs- und Willensbildung?

Videodatei | 13 min, März 2025

© MPG / CC BY-NC-ND 4.0

Soziale Medien sind heute ein fester Bestandteil unseres Alltags: Die ARD/ZDF-Medienstudie 2024 zeigt, dass in Deutschland immer mehr Menschen Social-Media-Angebote nutzen. 60 Prozent machen regelmäßig (mindestens einmal wöchentlich) von den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten Gebrauch (Abb. A). Die Plattformen sind dabei weit mehr als reine Unterhaltungsmedien: Die sozialen Netzwerke prägen den öffentlichen Diskurs mit – vom politischen Wahlkampf bis hin zu gesellschaftlich relevanten Debatten über Klimawandel, Migration oder LGTBIQ-Rechte.

Diesen Wandel spürt auch die Politik. Alle großen Bundesparteien sowie zahlreiche Spitzenpolitiker und -politikerinnen sind heute in den sozialen Medien aktiv und versuchen dort, ihre Botschaften an die Nutzerinnen und Nutzer zu bringen. Besonders auffällig ist hier: Gerade populistische Parteien sind auf Social Media besonders erfolgreich. Woran liegt das?

Abb. A: Nutzung von Social Media. Die ARD/ZDF-Medienstudie belegt, dass in Deutschland immer mehr Menschen soziale Medien nutzen. Die mindestens wöchentliche Nutzung hat sich im Jahr 2024 auf rund 60 Prozent erhöht. Der Anstieg um 8 Prozentpunkte seit 2023 ist vorranging auf die Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen zurückzuführen.

© Quelle Zahlen: ARD/ZDF-Medienstudie 2024; Grafik: HNBM

„Wir müssen uns bewusst machen, dass die sozialen Kanäle die Art und Weise, wie Informationen öffentlich vermittelt werden, grundlegend verändert haben“, sagt Lisa Oswald, die sich am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin mit politischer Kommunikation und öffentlichem Diskurs im digitalen Raum beschäftigt. „Früher hat die sogenannte ‚One-to-many-Kommunikation‘ den öffentlichen Diskurs bestimmt – also ein Sender vermittelt Informationen an viele Empfängerinnen und Empfänger“, erklärt sie. Ein klassisches Beispiel: Eine Zeitung oder ein TV-Sender berichtet für seine Leserschaft über ein bestimmtes Thema (s. Kasten). Dabei gelangen Informationen in die Öffentlichkeit, indem Journalistinnen und Journalisten sie vor Veröffentlichung recherchiert, strukturiert und durch mehrere Instanzen auf ihre Richtigkeit prüfen lassen. Diese Standards sorgen unter anderem dafür, dass die Anzahl falscher Meldungen reduziert wird. „Diese Art der Kommunikation führte auch dazu, dass wir als Gesellschaft eine gemeinsame Informationsbasis hatten, die weitgehend faktengetrieben und -geleitet war. Auf dieser Basis haben wir dann unterschiedliche Meinungen gebildet und ausdiskutiert“, so Oswald.

Für eine stabile Demokratie bot dieser öffentliche Diskurs eine solide Grundlage. Mit dem Aufstieg der sozialen Medien ist diese Form der Kommunikation jedoch nicht mehr die einzige. Sowohl die Formate als auch die Personen, die Informationen verbreiten, haben sich online vervielfältigt. Heute gibt es in den sozialen Medien viele Sendende, die Inhalte an zahlreiche Empfängergruppen vermitteln. Diese sogenannte „Many-to-Many-Kommunikation“ hat Vor- und Nachteile. Zum einen kann sie dazu führen, dass Menschen, die bisher im öffentlichen Diskurs untergingen, eine Stimme bekommen – zum Beispiel, wenn sie Teil einer marginalisierten Bevölkerungsgruppe sind. „Ein Problem ist es aber, wenn Menschen in den sozialen Medien nicht geprüfte Inhalte publizieren und zwischen Fakt und Meinung nicht unterscheiden“, sagt Oswald.

Um zu verstehen, warum negative Meldungen und Populismus online so gut funktionieren, muss man sich die Funktionsweise der Plattformen genauer anschauen. Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder TikTok werden von großen Unternehmen geführt. Als Player in der globalen Marktwirtschaft wollen diese zunächst einmal ihren Gewinn steigern. Diesen erzielen sie primär durch Werbeeinahmen. Die Währung dafür ist unsere Aufmerksamkeit: Je länger ein Mensch auf einer Plattform aktiv ist, desto mehr Werbung kann er konsumieren – und desto mehr Geld verdient das Unternehmen. Dieses Konzept nennt sich „Aufmerksamkeitsökonomie“. Um hier besonders gut abzuschneiden, designen die Unternehmen ihre Social-Media-Plattformen zum Beispiel so, dass Menschen sich möglichst ohne Reibungspunkte lange und gerne mit ihrem Feed beschäftigen. Hierfür werden bevorzugt Inhalte ausgespielt, die Aufmerksamkeit erregen, zum Beispiel besonders emotionale, aufregende oder negativ konnotierte Themen, die in kurzen, möglichst auffälligen und eingängigen Formaten präsentiert werden. Diese Funktionsweise begünstigt Populismus, Hate Speech und Polarisierung – Phänomene, die genau nach diesen Spielregeln funktionieren. So erklärt sich auch der überdurchschnittliche Erfolg populistischer Parteien in den sozialen Medien: „Kurze Formate, toxische Sprache und emotionale Botschaften werden durch den Algorithmus besonders gut ausgespielt und bekommen eine hohe Reichweite. Parteien, die eine differenzierte Lösung für ein komplexes Problem präsentieren wollen, haben es in den sozialen Medien schwerer als Populisten, die scheinbar einfache Antworten liefern“, erklärt Oswald.

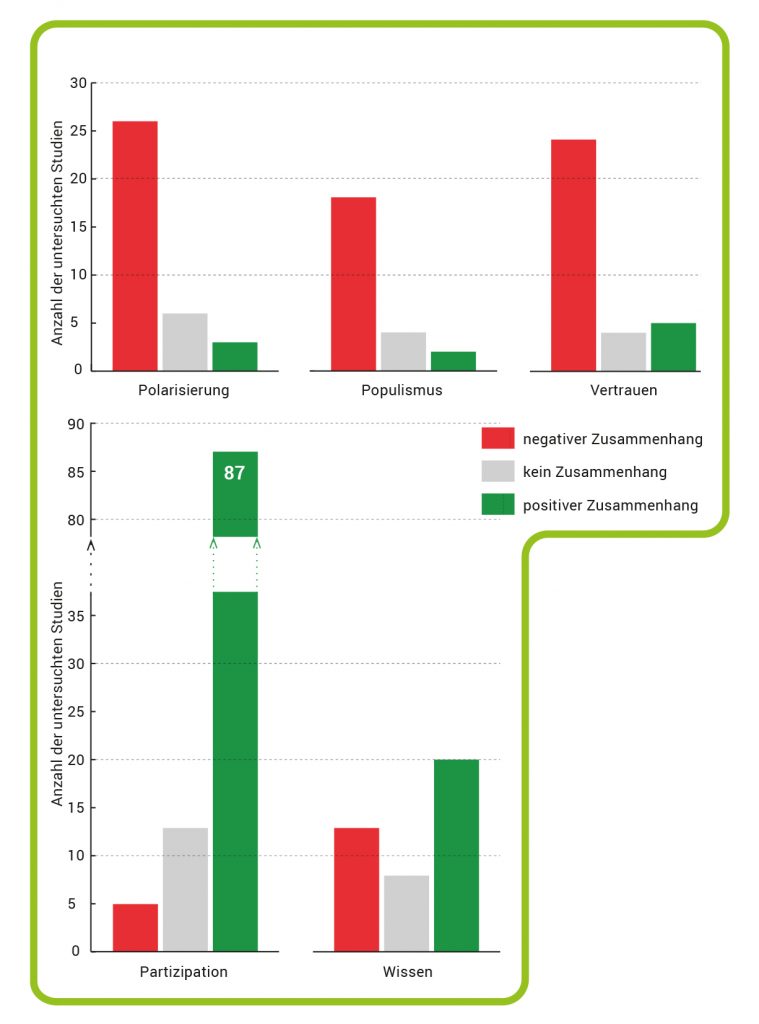

Diese Verschiebung der öffentlichen Kommunikation kann weitreichende Folgen für die Demokratie haben. In einer großen Metastudie hat Lisa Oswald mit einem Team des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, der Hertie School in Berlin und der University of Bristol untersucht, welche Effekte soziale Medien für die Demokratie in unterschiedlichen Ländern haben. Für die Studie haben die Forschenden rund 500 wissenschaftliche Veröffentlichungen ausgewertet, die über Umfragen oder Experimente zum Zusammenhang zwischen Demokratie und sozialen Medien berichtet haben. Ihr Ergebnis: Es gibt sowohl negative als auch positive Zusammenhänge zwischen sozialen Medien und politischen Faktoren (Abb. B).

Abb. B: Ambivalente Wirkung von Social Media. Eine Metaanalyse zeigt positive Effekte von sozialen Medien auf politisches Wissen und insbesondere die politische Partizipation. Gefahren für die Demokratie entstehen durch sinkendes Vertrauen in demokratische Institutionen, Populismus und politische Polarisierung.

© Quelle: Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S. et al. A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. Nat Hum Behav 7, 74–101 (2023). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1; Grafik: HNBM // CC BY 4.0

Als besonders positiv stellte sich heraus, dass sich durch soziale Medien mehr Menschen am politischen Diskurs beteiligen – soziale Netzwerke steigern also die politische Partizipation. Das liege vor allem daran, dass es online geringere Hürden für Partizipation gebe, erklärt Oswald. Musste man früher etwa mit Papier und Stift durch die Fußgängerzone laufen, um Menschen dazu zu bewegen, eine Petition zu unterschreiben, funktioniert das heute online mit wenigen Klicks. Außerdem hat sich in den sozialen Medien eine neue Form des Aktivismus‘ entwickelt, der sogenannte „Hashtag-Activism“. Dazu zählen Phänomene wie die #metoo-Bewegung oder das #blacklivesmatter-Movement. „Diese Form von Aktivismus wurde anfangs zwar etwas belächelt, aber man hat gesehen, dass sie weitreichende politische Konsequenzen ausgelöst hat“, sagt Lisa Oswald. Besonders in autokratischen Systemen, in denen es mitunter lebensgefährlich sein kann, für Proteste auf die Straße zu gehen, hätten die sozialen Medien eine Tür für ziviles Engagement geöffnet. Zudem können digitale Medien politisches Wissen fördern und für ein vielfältigeres Nachrichtenangebot sorgen. Ein kleinerer Teil der untersuchten Veröffentlichungen belegt aber auch negative Auswirkungen auf politisches Wissen, beispielsweise durch den Effekt „News-Finds-Me“: So tendieren Social-Media-Nutzende dazu, sich nicht mehr aktiv zu informieren, da sie davon ausgehen, dass wichtige Informationen sie automatisch erreichen.

Vor allem bei drei Faktoren konnten die Forschenden Gefahren für die Demokratie nachweisen: Die Nutzung sozialer Medien hängt negativ mit Vertrauen in demokratische Institutionen und Prozesse zusammen, der Zulauf für populistische Meinungen steigt und die politische Polarisierung nimmt zu. Die Ursachen hierfür sind noch nicht genau erforscht. Es wurde lange das Phänomen diskutiert, dass sogenannte Echokammern die Probleme verstärken. Dabei unterscheiden Forschende allerdings zwei Formen: „Soziale Echokammern, also dass Menschen sich online gerne mit Gleichgesinnten umgeben, sind nachgewiesen“, erklärt Oswald. Dieses Phänomen sehen wir aber auch in anderen sozialen Kontexten. „Die zweite Variante ist die Annahme, dass man online nur noch Dinge konsumiert, die der eigenen Meinung entsprechen und diese verstärken. Das konnte bisher nicht klar nachgewiesen werden“, sagt die Wissenschaftlerin.

Digitale Medien können bestehende Demokratien bedrohen, denn „wenn das Vertrauen in die Spielregeln der Demokratie sinkt, ist das sehr gefährlich“, sagt Lisa Oswald. Politische Diskurse könnten in einer funktionierenden Demokratie zwar durchaus hart geführt werden, doch sobald Menschen anzweifelten, dass die Justiz oder das Parteiensystem prinzipiell funktionieren, entstünden Probleme. Ein erschreckendes Beispiel dafür, welche Folgen dieses Misstrauen haben kann, ist der Sturm auf das Kapitol in Washington nach der verlorenen US-Wahl von Donald Trump im Jahr 2020. Dabei verschafften sich Anhänger des damals noch amtierenden Präsidenten gewaltsam Zugang zum Kongress der Vereinigten Staaten, um den Senat und das Repräsentantenhaus daran zu hindern, die Wahlniederlage Trumps förmlich zu bestätigen. Koordiniert wurde dieser Angriff unter anderem in den sozialen Medien. Der Vorfall zeigt auch, wie leicht die Meinungspolarisierung aus sozialen Medien in die Offline-Welt überschwappen kann.

„Unterschiedliche Meinungen sind für die Demokratie grundsätzlich kein Problem“, sagt Lisa Oswald. „Kritisch wird es erst, wenn man anfängt, Menschen, die anders denken, nicht mehr zu respektieren. Das ist für die Demokratie gefährlich.“ Dahinter steht die sogenannte affektive Polarisierung. Dabei zeigen Personen eine große, generelle Antipathie gegenüber ganzen Gruppen, zum Beispiel politisch Andersdenkenden – unabhängig davon, zu welchem inhaltlichen Thema sich die Gruppe äußert.

Es gibt einige Mechanismen und Hinweise, dass soziale Medien Demokratien gefährden können – und Ansätze, dem entgegenzuwirken: Mit einem kritischen Blick können Nutzerinnen und Nutzer falsche Informationen und Polarisierung besser erkennen und die Kommunikation in den sozialen Netzwerken hinterfragen. „Die Plattformen erwecken schnell den Eindruck, dass die dort geteilten Inhalte der Mehrheitsmeinung entsprechen“, so Lisa Oswald. „Studien haben aber gezeigt, dass eigentlich nur verhältnismäßig wenige Menschen online Inhalte teilen – und das sind vor allem Personen mit einem hohen politischen Interesse und eher radikalen Ansichten. Das ist also keineswegs der Durchschnitt der Gesellschaft.“ Ein erster Schritt ist es daher, sich diese Verzerrung bewusst zu machen. Oswald rät außerdem, sich online an Accounts zu orientieren, hinter denen Menschen stehen, die nach journalistischen Standards arbeiten. „Es ist wirklich schwierig, alle Fakten in einem Beitrag selbst zu checken. Falsche Inhalte wirken oft glaubwürdig, und es erfordert viel Know-How und Zeit, alles zu überprüfen.“

Wie Nutzerinnen und Nutzer sich in sozialen Medien sicherer bewegen können, untersucht auch Anastasia Kozyreva. In ihrem Projekt am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat sie Methoden unter die Lupe genommen, die falsche Informationen aufdecken und ihnen entgegenwirken. Widerlegungsstrategien sollen dem Einzelnen helfen, Falschinformationen zu erkennen. Eine der am besten erforschten Strategien ist das sogenannte „Debunking“. Fact-Checker oder Expertenteams stellen dabei nicht nur korrekte Informationen zur Verfügung, sondern erklären auch, warum eine Information falsch oder irreführend ist.

Großes Potenzial sieht Kozyreva im sogenannten Boosting. Dabei geht es darum, Personen in ihrer eigenen Verantwortung und Kompetenz zu stärken. „Menschen zum Beispiel durch Strategien zum Fact-Checking zu boosten, ist ein wichtiger Schutz vor falschen Informationen“, so Kozyreva. Eine Technik ist beispielsweise das „laterale Lesen“. „In einer Untersuchung der Stanford University wurden professionelle Fact-Checker, Lehrende und Studierende der Universität gebeten, eine Website daraufhin zu prüfen, ob ihre Inhalte vertrauenswürdig sind. Der beste Weg: Statt auf der Seite selbst durch kritisches Denken nach Spuren zu suchen, kopierten die Fact-Checker den Namen des Unternehmens einfach in eine Suchmaschine und haben es dort auf seine Vertrauenswürdigkeit überprüft“, erklärt Kozyreva. So seien sie schnell an zuverlässige Informationen gekommen.

Nudging ist eine Methode, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ohne dass dabei konkret etwas verboten wird. Die Idee: Kleine Veränderungen in der Gestaltung der Umwelt führen dazu, dass Personen Entscheidungen treffen, die besser für sie und die Gesellschaft sind. Ein klassisches Beispiel ist die Präsentation von abschreckenden Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln, um den Konsum einzuschränken. Solche Nudges können auch in den sozialen Medien helfen: Plattformen könnten zum Beispiel kleine Stolpersteine einbauen, um die Userinnen und User dazu zu bewegen, beim Scrollen, Teilen und Liken innezuhalten und sie daran zu erinnern, wie wichtig es ist, nur korrekte Informationen zu teilen. Zum Beispiel könnte eine Nachfrage erscheinen, ob ein Inhalt wirklich geteilt werden soll, wenn er vorab gar nicht gelesen worden war. „Das Nudging-Konzept hat aber auch Risiken“, schränkt die Wissenschaftlerin ein. „Zum Beispiel findet kein Lerneffekt oder Empowerment bei den Menschen statt: Hat ein ‚Nudge‘ das Verhalten von Menschen verändert, fallen sie wieder zurück in alte Muster, sobald er entfernt wird.“

Nicht nur der Einzelne trägt mit seinem Verhalten zu einer sicheren und positiven Debattenkultur bei, es kommt auch auf die Betreiber der Plattformen an. Innerhalb der Europäischen Union bildet der Digital Services Act dafür den rechtlichen Rahmen. Das Regelwerk schützt die Grundrechte der Internet-Nutzenden und erleichtert die Entfernung illegaler Inhalte wie Hassrede und gefälschte Produkte. Gleichzeitig braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über die Entwicklung unserer Online-Welt: Welche Sicherheitsstandards für den sozialen Diskurs wollen wir etablieren? Wie können demokratische Prinzipien auf die Plattformen übertragen werden? Und wie kann eine konstruktive Diskussion in den sozialen Medien ablaufen?

Abbildungshinweise:

Titelbild: © master1305 / Adobe Stock

Abb. A: © Quelle Zahlen: ARD/ZDF-Medienstudie 2024; Grafik: HNBM

Kasten: © MPG; Grafik: HNBM // CC BY-NC-SA 4.0

Abb. B: © Quelle: Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S. et al. A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. Nat Hum Behav 7, 74–101 (2023). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1; Grafik: HNBM // CC BY 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 31, März 2025; Text: Sabine Fischer; Redaktion: max-wissen-Team

Die Sammlung enthält Aufgaben zu folgenden Themen:

Europäische Umweltpolitik / Green Deal / Gesetzgebung in der EU / Umweltrecht in der EU / EU-Renaturierungsgesetz

Unterrichtsmaterial zum Geomax 29

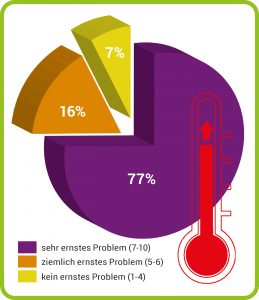

Zwölf Jahre ist es her, da erhielt die Europäische Union (EU) für ihre Verdienste für die Demokratie und Menschenrechte den Friedensnobelpreis. Seit mehr als 65 Jahren sichert dieser Staatenverbund den Frieden. Nach der Katastrophe zweier Weltkriege hatte man eine gemeinsame Wirtschaftszone und Währung geschaffen, dazu ein gemeinsames Parlament und eine gemeinsame Gesetzgebung. Die damals neuen Ziele der europäischen Länder – Frieden, Wohlstand, Sicherheit – sind noch immer die Grundpfeiler, auf denen die 27 Mitgliedstaaten ihre Gemeinschaft bauen. Die Bewältigung der Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen für den Erhalt dieser Grundpfeiler.2023 war das wärmste jemals aufgezeichnete Jahr, ein Rekordwert, dem Jahre mit Überflutungen, Dürren und Waldbränden in Europa vorausgingen. Laut einer Hochrechnung der European Environment Agency (EEA) starben in den letzten vier Jahrzehnten zwischen 85.000 und 145.000 Menschen in der EU durch Extremwetter. Die finanziellen Verluste durch klimabedingte Extremereignisse zwischen 1980 und 2022 werden auf 650 Milliarden Euro geschätzt, davon 52,3 Milliarden Euro allein im Jahr 2022. Nach einer Umfrage der Europäischen Kommission im Frühjahr 2023 sind in allen EU-Mitgliedstaaten die meisten Befragten der Meinung, dass der Klimawandel ein sehr ernstes Problem darstellt (Abb. A). Bei der Bewältigung des Klimawandels sieht die Mehrheit der Menschen die EU, die nationalen Regierungen sowie Wirtschaft und Industrie in der Verantwortung.

In einem wegweisenden Urteilsspruch stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im April 2024 klar: Klimaschutz ist Menschenrecht. Unterlässt ein Staat – hier die beklagte Schweiz – hinreichende rechtliche Vorkehrungen gegen die fortschreitende Erderwärmung, verletzt er das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, was in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert wird. Recht bekam der Verein Klima-Seniorinnen, in dem sich 2000 Schweizer Seniorinnen zusammengeschlossen hatten. Das Urteil gilt zwar nur für die Schweiz, hat aber Strahlkraft für alle Mitgliedsländer des Europarats, einer internationalen Organisation, der auch alle EU-Länder angehören. Erstmals hat ein europäisches Gericht eine staatliche Pflicht für eine nachhaltige Umweltpolitik formuliert, gerade zum Schutz der jungen Generation. Und diese ist aufgerufen, die Umweltpolitik mitzugestalten: Für die Europawahl im Juni 2024 wurde das Wahlalter in Belgien, Deutschland, Malta und Österreich auf 16 Jahre gesenkt.

Abb. A: Europaweites Meinungsbild. Die Befragten sollten auf einer Skala von 1 bis 10 angeben, wie gravierend sie den Klimawandel im Moment einschätzen. Mehr als drei Viertel der Menschen sehen im Klimawandel ein sehr ernstes Problem (Bewertung 7-10). Dieser Anteil ist seit April 2019 relativ stabil geblieben.

© Daten: Europäische Kommission, Eurobarometer 538, 2023 // Grafik: HNBM

Seit den 1970er-Jahren gab es in der Europäischen Gemeinschaft (EG) und ihren Nachfolgern eine Umweltpolitik. Mit dem Vertrag von Amsterdam 1997/99 wurde der Umweltschutz als ein Integrationsprinzip verankert. Das heißt, dass Umweltfragen stets in andere Politikfelder miteinbezogen werden müssen. Die Bekämpfung des Klimawandels wurde zudem mit dem Vertrag von Lissabon 2009 als spezifisches Ziel benannt; er ermöglicht der EU, internationale Abkommen zu schließen. Ein weiterer Meilenstein war das Pariser Abkommen, in dem sich 2015 insgesamt 195 Staaten inklusive der EU darauf einigten, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Darüber hinaus legte die Europäische Kommission 2019 unter der Führung von Ursula von der Leyen den europäischen Grünen Deal vor, mit dem der Übergang zu einer ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft geschaffen werden soll. Im Mai 2023 wurde der Deal offiziell verabschiedet. Hauptziel ist, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Geplant sind erhebliche Emissionssenkungen (Fit For 55 – Gesetzespaket), der Ausbau nachhaltiger Energien und sauberer Technologien (Netto-Null-Industriegesetz), die Bepreisung von Kohlenstoff (Reform des Emissions handels) sowie ein emissionsfreier Gebäudeneubau. Zudem sollen das Lebensmittelsystem nachhaltig gestaltet, Naturschutzmaßnahmen ergriffen, die Biodiversität gefördert, Ökosysteme renaturiert und nachhaltige Mobilität gefördert werden (Abb. B). Um dies umzusetzen, werden bestehende EU-Rechtsvorschriften überarbeitet sowie Mittel in Milliardenhöhe für grüne EU-Fonds mobilisiert. Im Juli 2021 wurden die Ziele durch das Europäische Klimagesetz festgelegt. Alle fünf Jahre ist eine Fortschrittsanalyse vorgesehen.

Doch läuft die Umsetzung der Pläne nicht reibungslos. Das ist nicht überraschend, denn die im Rat vertretenen Regierungen der Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament müssen für jedes dieser oft sehr detaillierten Gesetze einen Kompromisstext aushandeln. Dieser muss anschließend in Rat und Parlament eine Mehrheit finden. Zwar einigten sich Rat und Parlament beispielsweise über die Netto-Null-Industrie-Verordnung. Unter dem Eindruck von Protesten aus der Landwirtschaft und dem beginnenden Europa-Wahlkampf ruderte die Kommission jedoch bei einigen Gesetzesprojekten zurück, um „Polarisierung“ zu vermeiden: Mit dieser Begründung zog sie das geplante Pestizidgesetz zurück – nach Ablehnung aus dem Europäischen Parlament. Auch fertig ausgehandelte Kompromisse sind keine Garantie für endgültige Verabschiedung. So zogen im März 2024 einige Mitgliedsstaaten ihre Zustimmung zum Renaturierungsgesetz zurück. Die Präsidentschaft stellte es im Rat nicht einmal mehr zur Abstimmung. Regierungen und Parlament reagieren auf Sorgen, dass eine grundlegende Transition den Wettbewerb beeinflussen und für einige Branchen und Regionen Nachteile bedeuten wird. Der grüne Deal hatte von vornherein versucht, diesem Einwand zu begegnen. Sein Ziel ist, Gerechtigkeits- und Nachhaltigkeitsfragen zusammen zu denken (Just Transition Mechanism): Diejenigen, die vom Umbau der Industrie negativ betroffen sind, sollen stärker bedacht werden.

Abb. B: Klimaneutraler Kontinent. Der europäische Grüne Deal ist ein ambitioniertes umweltpolitisches Konzept, das die europäische Wirtschaft nachhaltig reformieren will, damit bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität erreicht wird.

© Verändert nach Umweltbundesamt // Grafik: HNBM

„Es ist das erste Mal, dass Umwelt und Wirtschaft gemeinsam nachhaltig geplant werden”, erklärt Jan-Henrik Meyer. Er forscht am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie zu Politik, Recht und Geschichte der Europäischen Integration sowie Umweltgeschichte. Für ihn ist der Grüne Deal ein „sehr ambitioniertes Programm”. In seiner Forschung beschäftigt sich Meyer vor allem mit den 1970er- und 1980er-Jahren, einer Zeit, in der Umweltthemen das erste Mal auf die politische Agenda der EG gehoben wurden: „Die Motivation war eine ähnliche wie heute: Nämlich dieses grenzüberschreitende Problem übernational anzugehen und damit zu zeigen, dass Europa einen Mehrwert hat.” Doch wie wurde die Umwelt zu einem zentralen politischen Thema in Europa? Und wie entwickelte sich die Umweltpolitik der EU?

In den 1950er- und 1960er-Jahren konzentrierte sich die Politik vor allem auf den Aufbau der Wirtschaft: Der Ausbau der Industrie, die technischen Veränderungen und die chemische Revolution führten zu Wohlstandsgewinn, aber auch zu stärkerer Umweltverschmutzung. Ende der 1960er-Jahre erregte die Wasserverschmutzung die öffentliche Aufmerksamkeit, ab Ende der 1970er-Jahre war es das Waldsterben, verursacht durch Luftverschmutzung. Seit den 1990er-Jahren wurden der Verlust von Biodiversität und der Klimawandel zu zentralen Themen.

Prägend für den Umweltfokus der EU waren vor allem die sozialen Bewegungen der 1970er-Jahre. Aus ihnen entstand eine neue Umweltbewegung. Besonders das Medieninteresse an Umweltskandalen gaben dem Umweltschutz einen starken Vorschub. Ein Beispiel ist die Verschmutzung des Rheins durch Fäkalien sowie Abwässer aus der chemischen Industrie und der Schifffahrt. Da der Fluss kulturhistorisch eine große Bedeutung in Europa hat und mehrere Länder der damaligen EG durchfließt (Deutschland, Frankreich und die Niederlande), symbolisierte er ein „gemeinsames Gewässer”, von dessen Sauberkeit alle profitieren. „Der Skandal wurde von niederländischen Abgeordneten aufgegriffen, die forderten, dass man auf europäischer Ebene zusammenarbeiten muss”, erklärt Meyer. Sie nutzten die öffentliche Aufmerksamkeit und schlossen sich überparteilich zusammen. Das Europäische Parlament und der zuständige Ausschuss verfassten einen Bericht und lieferten rechtliche Grundlagen gegen die Wasserverschmutzung. In dieser Zeit wurde auch das sogenannte Verursacherprinzip (Polluter Pays Principle) entworfen, wonach die Verursacher für die Kosten von Umweltschäden aufkommen müssen. Im Reformvertrag der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 wurde Umweltpolitik formal als Aufgabengebiet der EG definiert. Allerdings waren bereits seit den 1970er-Jahren verschiedene Umweltrichtlinien erlassen worden.

Das Europäische Parlament war seit den späten 1960er-Jahren sehr empfänglich für die von Medien und Umweltbewegung vorgebrachten Sorgen um die Umwelt und forderte die EG zum Handeln auf. Um Umweltprobleme gezielt zu adressieren, wurden bereits existierende Politikbereiche genutzt und sukzessive ausgeweitet. Politiker aus dem Ausschuss für Soziales und Öffentliche Gesundheit setzten Umweltfragen auf die europäische Agenda. “Viele denken, erst mit den Neunzigerjahren hätte der Umweltschutz in Europa Fahrt aufgenommen. Aber Verbraucher- und Umweltschutzvorschriften wurden gescha-fen, als Europa noch nicht so stark integriert war. Viele Gesetze wurden damals bereits verabschiedet”, so Meyer.

In den 1970er-Jahren gab es zwar erste, vereinzelte Warnungen vor dem Klimawandel. Es waren aber vor allem die offensichtlichen Probleme von Luft- und Wasserverschmutzung und der zunehmende Müll, die zunächst im Vordergrund der europäischen Gesetzesinitiativen standen. Umweltpolitik sollte vor allem die „Lebensqualität” der Bürgerinnen und Bürger erhöhen – ein Begriff, der zu einem neuen zentralen Schlagwort wurde. Besonders der Kommissar für Industrie, Altiero Spinelli, einer der Gründerväter der europäischen Idee, erarbeitete Vorschläge für Umwelt- und Verbraucherpolitik als Teil der Sozialpolitik. 1972 fand ein Gipfel in Paris statt, bei dem Umwelt- und Verbraucherschutzpolitik eingeführt wurden. Stark verarbeitete Lebensmittel beispielsweise erforderten ein hohes Maß an Kontrolle und Reglementierungen. Mit dem Verbraucherschutz sollte die Gesundheit der Bevölkerung geschützt und darüber hinaus die EG gestärkt werden. „Dieses Zusammenspiel war letztlich für die europäische Integration selbst wichtig: Sich für die Verbraucher einzusetzen, eröffnete der Europäischen Gemeinschaft die Chance, sich ihres Rufes als ,technokratischer Elitenverein‘ zu entledigen und den Mehrwert europäischer Politik unter Beweis zu stellen“, betont Meyer.

Der Umweltschutz war in den 1960er- und 1970er-Jahren noch kein festes parteipolitisches Thema. Von den französischen oder italienischen Kommunisten bis zu den Christdemokraten und Konservativen fanden sich Vertreter, die Umweltfragen auf ihre individuelle Agenda setzten und teils überparteilich zusammenarbeiteten. Dies änderte sich erst in den 1980er-Jahren, als in verschiedenen Mitgliedsstaaten eine neue Partei auf den Plan trat: die Grünen, die Umwelt zu ihrem Markenkern machte. Die Partei war entstanden aus den Auseinandersetzungen zur wichtigsten Streitfrage in der Umweltpolitik der 1970er-Jahre: Wie umgehen mit der Kernenergie, die neben Kohle und Erdöl die damals einzig verfügbare Energiequelle war? „Eine Energieinfrastruktur aufzubauen, dauert Jahrzehnte. Daher haben die energiepolitischen Entscheidungen der 1970er-Jahre bis heute Auswirkungen“, erklärt Meyer. „Die Hoffnung war, dass Atomenergie eine saubere, günstige Energie liefert und somit einen Ausstieg aus der Kohleenergie ermöglicht. Die Probleme mit der Entsorgung und der Proliferation sind dabei heute genauso wenig geklärt wie damals.“ Bereits in den späten 1970er-Jahren gab es auch in der EG Förderprogramme für erneuerbare Energien. Allerdings haben anfängliche technische Schwierigkeiten und die Skepsis, ob Wind und Sonnenergie in Europa je wirtschaftlich sein könnten, und nicht zuletzt der Verfall der Ölpreise in den 1980er-Jahren dazu geführt, dass nicht maßgeblich in die erneuerbaren Energien investiert wurde.

Heute ist die Kernenergie-Frage auch im Rahmen des Grünen Deals relevant. Einige Länder sehen Atomkraftwerke als effektives Mittel, den CO2-Ausstoß zu senken, weil sie im Betrieb kaum Treibhausgase produzieren. Im Jahr 2023 wurde nach längerer Auseinandersetzung Atomenergie als notwendig für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft erklärt (EU-Taxonomie-Verordnung). Trotz der Bedenken über die ungelöste Atommüll-Frage und die Umweltschäden durch Uranabbau fand im März 2024 in Brüssel ein Kernenergie-Gipfel statt, bei dem sich ein Bündnis aus 30 Staaten für den Erhalt und Ausbau der Atomkraft aussprachen. Allen voran die Atommacht Frankreich, aber auch Tschechien, die Slowakei, Belgien und die Niederlande setzen auf die Kernenergie, gefolgt von Schweden, das zwar erneuerbare Energien, aber auch einen starken Atomsektor hat. Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien sind Finnland, Lettland, Dänemark und Österreich. Europa bleibt sich in der Energiefrage bis heute uneinig.

Mit dem Maastrichter Vertrag 1992 erhielt das Europäische Parlament mehr Macht: Es wurde erstmals (fast) gleichberechtigt mit den im Rat vertretenen Mitgliedsstaaten an der Gesetzgebung beteiligt. Die Umweltpolitik rückte jedoch zeitweise in den Hintergrund: Die EU bereitete sich auf die Währungsunion vor, die Staatshaushalte sollten in Ordnung gebracht, und Länder in Ost- und in Mitteleuropa stabilisiert werden. Manche Umweltgesetze wurden in den folgenden Jahren entschärft. Der Versuch der Kommission in 1990er-Jahren, Umweltpolitik als Querschnittsthema in andere Politikbereiche zu integrieren, sei gescheitert, so Meyer, weil diese andere Prioritäten gehabt hätten. Zudem könne die Kommission nur bis zu einem gewissen Grad zwingende Vorgaben machen. Es sei daher weiterhin notwendig, dass die Mitgliedstaaten von sich aus an einem Strang ziehen. Denn Umweltrecht werde meist nicht über Verordnungen, sondern über Richtlinien durchgesetzt. „Die Mitgliedstaaten haben mehrere Jahre Zeit, Richtlinien in nationales Recht umzusetzen. Dabei wird ihnen sehr viel Freiraum gelassen. Die nationalen Parlamente können abstimmen, ob bestehende Gesetze ausreichen oder angepasst werden müssen. Wie die Umsetzung überprüft wird, bleibt oft unklar”, erklärt Meyer. Für ihn ist es daher essenziell, dass es bereits im Gesetzgebungsprozess einen größtmöglichen Konsens zwischen den EU-Staaten gibt.

Abb. C: Fridays for Future Bewegung. Was die junge Bewegung seit 2018 fordert, klärte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im April 2024: Klimaschutz ist Staatsaufgabe, Nachlässigkeit verletzt Menschenrechte.

© Johann Medvey / Eibner Pressefoto / picture alliance

Dass die Umweltpolitik in Europa heute einen größeren Stellenwert hat, resultiert aus zahlreichen Umweltskandalen und einem jahrzehntelangen Zusammenspiel von Wissenschaft, engagierten Abgeordneten und einer integrierten Politik. Warum kam es aber erst jetzt, gut 50 Jahre später, zu einem Konzept wie dem Grünen Deal? „Der Klimawandel ist durch die Waldbrände und das Extremwetter spür- und sichtbarer geworden. Auch die Proteste von Fridays for Future (Abb. C) spielten eine Rolle. Beides hat ein Möglichkeitsfenster für den Grünen Deal geschaffen”, so Meyer. „Dieses könnte sich aber auch wieder schließen, wenn euroskeptische und rechtspopulistische Parteien erstarken.“ Für den Forscher ist es eine große Errungenschaft, dass das Umweltthema so umfassend auf europäischer Ebene verhandelt wird: „Die EU hat eine gute Mittlerposition zwischen idealistischer internationaler und pragmatischer nationaler Politik.” Sie kann Richtlinien für einen Markt gestalten, der einer der größten Volkswirtschaften der Welt bildet, Standards setzen, und damit ein Vorbild für die internationale Umweltpolitik sein.

Abbildungshinweise:

Titelbild © [M] HNBN; [ AI] Adobe C S 6 / Bilder : Adobestock ; HNBM

Abb. A: © Daten: Europäische Kommission, Eurobarometer 538, 2023 // Grafik: HNBM

Abb. B: © Verändert nach Umweltbundesamt // Grafik: HNBM

Abb. C: © Johann Medvey / Eibner Pressefoto / picture alliance

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 29, April 2024; Text: Caroline O. Jebens; Redaktion: max-wissen-Team